パートで働く主婦が休業損害を認められた事例

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。

なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Rさん

ご相談者Rさん| 受傷部位 | 首、腰(頸椎捻挫、腰椎捻挫など) |

| 等級 | 併合14級 |

| ご依頼後取得した金額 |

|---|

| 約350万円 |

| 損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |

|---|---|

| 傷害慰謝料 | 約100万円 |

| 後遺傷害慰謝料 | 110万円 |

| 後遺障害逸失利益 | 約70万円 |

| 休業損害 | 約70万円 |

| 回収額 | 約350万円 |

※その他にも治療費など表には記載していない損害があります。回収額は過失相殺した後の金額です。

状況

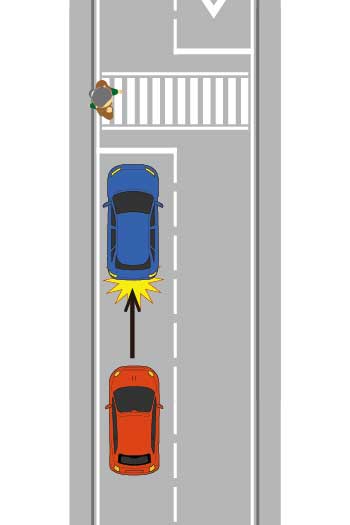

Rさんは、前方の横断歩道に歩行者がいたため、横断歩道の手前で停車しました。

Rさんは、前方の横断歩道に歩行者がいたため、横断歩道の手前で停車しました。

そうしたところ、前方不注視の後続車両に追突されたのです。

この事故によりRさんは、幸い骨折や脱臼はなかったものの、頸椎捻挫、腰椎捻挫などの傷害を負いました。

事故後Rさんは、整形外科に通院を開始し、継続してリハビリを受けていましたが、事故から約半年経過した頃に、相手保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまいました。

首と腰に痛みが残ったままだったので、どうすればよいのか不安になったRさんは、弊所に相談に来られました。

弁護士の対応

弁護士は、Rさんに事情を聞いたところ、治療の継続を希望しており、実際に治療することで痛みは軽減しているとのことでした。

弁護士は、Rさんに事情を聞いたところ、治療の継続を希望しており、実際に治療することで痛みは軽減しているとのことでした。

そこで、弁護士はRさんと相談して、さらに一定期間治療を継続した上で、後遺障害の申請を行うという方針を執ることにしました。

保険会社から治療費の打ち切りにあってから約2ヵ月間、Rさんは自費で治療を継続して症状固定となり、後遺障害の申請を行うことになりました。

医師に後遺障害診断書を作成してもらい、その他必要書類の一切を弁護士において取りまとめ、後遺障害の申請を行いました。

そうしたところ、Rさんの首及び腰の痛みについて、それぞれ後遺障害14級9号が認められ、併合14級という認定を受けることができました。

弁護士は、この認定に基づき、裁判基準(裁判になった場合の賠償水準で最も高い水準)でRさんの損害を計算し、相手保険会社に請求を行いました。

これに対して、保険会社は、傷害慰謝料と後遺傷害慰謝料については裁判基準の80%しか認めませんでした。

また、後遺障害逸失利益については、労働能力喪失期間を2年で計算していました。

さらに、休業損害については、Rさんがパートで働いており、パートは休んでいなかったことから、主婦としての休業損害の支払いに難色を示していました。

弁護士は、Rさんには強い痛みが首と腰の2カ所に残ってしまっていることや、自費で整骨院などにも通院していることなど、Rさんがいかに精神的苦痛を被ったかを具体的に説明しました。

そうしたところ、最終的には、傷害慰謝料と後遺傷害慰謝料について、裁判基準100%となり、労働能力喪失期間は5年間ということで解決をすることができました。

また、休業損害については、Rさんがパートを休めなかった理由や家事にいかなる支障が出ていたかを説明することで、主婦としての休業損害を認めてもらうことができました。

弁護士のアドバイス

パートをしていても主婦休損は請求できる

パートをしながら主婦業をしている兼業主婦(主夫)の方も主婦休損を請求することができます。

パートをしながら主婦業をしている兼業主婦(主夫)の方も主婦休損を請求することができます。

被害者の方の中には、主婦としての休業損害を請求できることを知らない方もいらっしゃいますので、請求漏れがないようにしなければなりません。

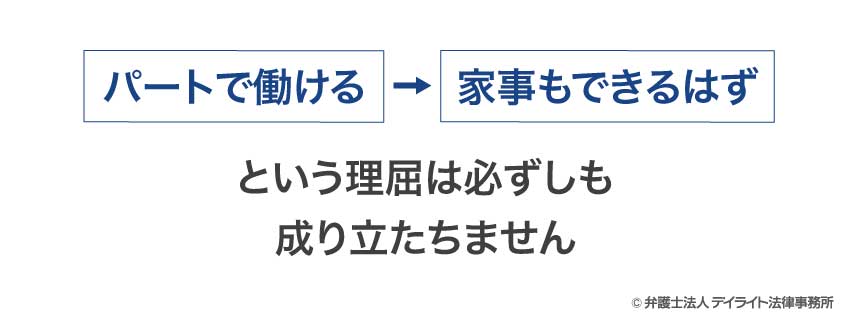

ただし、本件のように、パートを全く欠勤していない場合には、パートができているんだから、家事もできるはずという主張が保険会社からされることがよくあります。

しかし、仕事場の状況(繁閑や人手の多寡など)によっては、休みたくても休むことができず、痛みに耐えながら仕事をしている方もいらっしゃいます。

無理して仕事をしている結果、自宅では家事が全くできなかったという方もいるでしょう。

したがって、保険会社には、「パートで働ける」⇒「家事もできるはず」という理屈は必ずしも成り立たないことを十分に説明する必要があります。

保険会社への説明について説明するにあたっては、実際にどのような理由でパートに出ざるを得なかったのか、実際に家事はできていなかったのかを具体的事実に基づいて説明する必要があるでしょう。

食事を作ることができず、外食や惣菜などで食事をせざるを得なくなったような場合には、レシートなどを保管しておいて、保険会社に提出することもあります。

主婦休損の計算方法

休業損害は以下の計算式で算出します。

1日あたりの基礎収入 × 休業日数 = 休業損害

「1日あたりの基礎収入」の算出方法

兼業主婦の場合、「1日あたりの基礎収入」は、女性の労働者の平均賃金と現実の収入を比べて高い方を基礎として算出します。

令和元年の女性の平均賃金は、388万0100円なので、1日単価は、388万0110円 ÷ 365 = 1万0630円となります。

「休業日数」の考え方

休業日数の算出方法については、以下の2つの方法が考えられます。

- ① 通院・入院実日数を休業日数とする方法

- ② 治療期間全体を休業日として段階的に割合を減じていく方法

①の方法は、実際に入院あるいは通院した日数を休業日数とする方法です。

例えば、入院12日、通院56日の場合、休業日数を68日として計算します。

②の方法は、治療期間全体を休業日数と考えます。

もっとも、事故直後と治療終了間際では、症状の程度が違います。

事故直後が最も症状は重く、治療終了間際には症状は軽くなっているのが一般的です。

この点に着目して、事故から時間が経過するにつれて段階的に割合を減じていく方法が②の計算方法です。

例えば、治療期間が150日の場合に、事故から30日は80%、31日〜90日は50%、91日〜150日は30%の割合を請求するといったイメージです。

裁判例をみると、②の方法により休業損害を計算する傾向にありますが、保険会社との交渉の際には、①の計算方法で解決することもあります。

具体例 兼業主婦の休業損害の計算例

事故発生日:令和元年1月1日

治療期間:180日

入院日数:30日

実通院日数:60日

年収額:120万円

基礎収入は、現実の収入の120万円よりも平均賃金の方が高額になるため、平均賃金を基礎収入として考えます。

そうすると、以下の計算式のとおり、1万0630円が1日あたりの基礎収入となります。

【計算式】388万0110円(令和元年女性平均賃金)÷365 = 1万0630円

休業日数は、①あるいは②の方法で計算します。

①の方法の場合

①の方法の場合30日(入院日数)+ 60日(通院日数)= 90日

したがって、以下の計算式のとおり、この場合の休業損害の金額は95万6700円となります。

【計算式】1万0630円 × 90日 = 95万6700円

②の方法の場合

②の方法の場合入院している場合には、家事は全くできないので、100%の割合を請求して構わないでしょう。

しかし、退院して以降は、多少なりとも家事は可能であると考えられるため、一定の割合を減じていくことになります。

例えば、事故から30日は100%、31日から90日は60%、91日から180日は30%等の割合が考えられます。

ただし、実際の割合は被害者の負傷の部位や程度を踏まえて、どの程度家事に支障が出ていたかを検討することになるので、事案によって割合は変わります。

したがって、あくまで参考例ということにご留意ください。

上記の例の場合、以下の計算式のとおり、休業損害は98万8590円となります。

主婦の逸失利益

逸失利益は、後遺障害が残ってしまったことで、働きづらくなり減収してしまうことに対する補償です。

家事は、金銭的に評価できると考えられているため、主婦の場合にも逸失利益は請求することができます。