タクシー乗車中に事故に遭った被害者が、過失割合を0にできた事例

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。

なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Hさん

ご相談者Hさん| 受傷部位 | 首(頚椎捻挫)、肩(肩部打撲) |

| ご依頼後取得した金額 |

|---|

| 約78万円 治療費等を除く |

| 主な損害項目 | サポート前 | 弁護士によるサポート結果 |

|---|---|---|

| 過失割合 | 5% | 0% |

| 傷害慰謝料 | 約65万円 | 約77万円(裁判基準満額) |

| 最終支払額 | 約62万円 | 約78万円(既払い金を除く) |

※その他にも治療費など表には記載していない損害があります。

タクシー乗車中に衝突事故に遭い、怪我を負ってしまったHさん

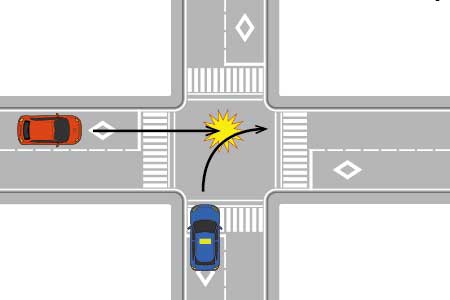

Hさん(30代男性)は、タクシー乗車していました。タクシーが交差点に差し掛かったところ、右折しようとしたタクシーと左方向から直進してきた乗用車が衝突し、事故が発生しました。

Hさん(30代男性)は、タクシー乗車していました。タクシーが交差点に差し掛かったところ、右折しようとしたタクシーと左方向から直進してきた乗用車が衝突し、事故が発生しました。

事故後、首や肩の痛みを感じたHさんは整形外科に通院し、頚椎捻挫、肩部打撲等の診断を受けました。

事故から3ヶ月ほど通院したところで、保険会社から治療費支払いを打ち切りたいと伝えられ、困ったHさんは、弁護士に相談することとしました。

Hさんは、自分の自動車保険に弁護士費用特約が付帯していたため、相談の後、弁護士費用特約を利用して当事務所の弁護士に依頼することにされました。

弁護士の主張で被害者側の過失は適用されず、過失割合0に成功

治療中のサポート

Hさんは、保険会社から治療費の支払いを3ヶ月で打ち切ることを伝えられていました。

そこで、弁護士は、症状固定時期が本当に3ヶ月で妥当か調査することにし、診断書や診療報酬明細書などの資料を相手方保険会社から取り寄せました。

すると、Hさんの首や肩の痛みは依然として強く、まだ電気治療などを継続して行っていく必要があることがわかりました。

そこで、弁護士は以上のような事情を相手方保険会社に説明し、3ヶ月以降も治療費の支払いを継続するよう求めました。

その結果、Hさんは約5ヶ月半治療を継続することができました。

示談交渉

幸いにも、Hさんに後遺障害は残らなかったため、弁護士は示談交渉に移ることにしました。

示談交渉では、以下のような点が問題となりました。

過失割合

今回の事故の過失割合は、タクシー運転手:相手方 = 5:95で確定していました。

保険会社は、タクシーに乗車していたHさんにも5%の過失相殺を適用すると主張していました。

保険会社は、タクシーに乗車していたHさんにも5%の過失相殺を適用すると主張していました。

しかし、弁護士はタクシー運転手とHさんは身分上・生活関係上一体をなす関係にないので、Hさんに過失はないと主張しました(これを「被害者側の過失」といいます。補足をご覧ください。)。

その結果、弁護士の主張を保険会社も認め、Hさんの過失割合は0となりました。

傷害慰謝料

保険会社は当初、保険会社独自の基準をもとに、通院約5ヶ月半の傷害慰謝料として約65万円の慰謝料が妥当であると主張してきました。

これに対し、弁護士は、Hさんが定期的に通院しなければならず、日常生活や仕事に支障が出たことなどを、診断書などの資料をもとに説明し、慰謝料を増額するよう求めました。

その結果、裁判基準の約90%である約77万円を傷害慰謝料として獲得することができました。

結果

以上のような示談交渉の結果、Hさんは、通院交通費、傷害慰謝料などの合計約78万円を獲得することができました。

弁護士のアドバイス

治療の打ち切りに関して

保険会社が直接病院に治療費を支払っている状態を一括対応といいます。

一括対応は、被害者が通院を望む限りずっと続くわけではありません。

保険会社の治療費の負担義務は、症状固定時までとされています。

そこで、保険会社は症状固定時付近で治療の打ち切りを打診してきます(あるいは、一方的に打ち切られます)。

しかし、保険会社の打ち切り時期が、必ずしも法的意味の症状固定とは限りません。

例えば、むちうち症状では、画一的に3ヶ月で打ち切りという傾向もみられます。

症状固定は、実際に被害者に残っている症状、治療経過、事故規模等で個別的に異なります。

そうすると、保険会社の打ち切りの打診があった場合は、打ち切り時期の妥当性の吟味は必要だと考えています。

被害者側の過失の問題

交通事故では、被害者側にも一定の過失が発生する場合があります。

交通事故では、被害者側にも一定の過失が発生する場合があります。

では、自動車を運転していた本人ではなく、同乗者であっても運転者の過失割合が適用されるのでしょうか。

この問題を「被害者側の過失」の問題といいます。

この点、被害者にも過失がある場合、「被害者側に属する者」については、その者にも被害者本人と同じ過失割合が適用されるとされています。

例えば、過失割合が被害者:相手方 = 2:8の交通事故で、被害者の車に同乗していた人がいるとします。

この同乗者が「被害者側に属する者」に当たれば、同乗者にも2割の過失があるものと扱われます。

そうすると、次に「被害者側に属する者」とはどのような人かが問題となってきます。一般的には、以下のような人が「被害者側に属する者」と扱われます。

被害者と身分上・生活関係上一体をなす関係にある者

「被害者と身分上・生活関係上一体をなす関係にある者」の典型例は配偶者で、例えば、夫が運転していて事故に遭い、20%の過失がある場合、同乗していた妻にも20%の過失が適用される可能性があります。

基本的な判断要素としては、経済的に一体と評価できるかというのがポイントになります。

裁判例では、内縁の夫が被害者側の過失として斟酌されたものもあります(最高裁平成19年4月24日判決)。

このような判断要素から、Hさんとタクシー運転手が見知らぬ関係であったことを踏まえると、本件で被害者側の過失を持ち出す余地はないことは明らかです。

過失は基本的に「不注意」をもとに認定されるため、車を運転していた人にのみ過失を認定するのが原則です。

したがって、「被害者側の過失」の適用は限定的に考えるべきです。

保険会社が「被害者側の過失」を持ち出して同乗者にも過失があると主張してきた場合は、まずは弁護士に相談し、アドバイスを受けるべきといえるでしょう。