交通事故紛争処理センターとは?利用のメリット・デメリットを弁護士が解説

交通事故の解決方法としては、示談交渉、民事調停、訴訟などがありますが、紛争処理センター(正式名称:公益財団法人交通事故紛争処理センター)を利用して解決することもできます。

紛争処理センターは、ADR機関(裁判外紛争処理機関)の一つであり、自動車事故に伴う損害賠償の紛争に対する法律相談、和解あっせん、審査の業務を行っています。

この記事では、紛争処理センターの利用方法やメリット・デメリットなどについて解説しています。

この記事でわかること

- 紛争処理センターでのあっ旋の流れ

- 紛争処理センターを利用することのメリット、デメリット

- 弁護士に依頼して紛争処理センターを利用するメリット

紛争処理センターの利用方法

紛争処理センター(略して「紛セン」と呼ばれることがあります)を利用する場合、まずは、被害者の住所あるいは交通事故証明書記載の事故現場を管轄するセンターを確認します。

その上で、事前に電話をして相談予約をとります。

相談予約の際に、事故の内容や相手方の保険会社、担当者の氏名、相談内容の確認がなされます。

センターの運営状況にもよりますが、予約の電話をしてから1か月程度(状況に応じて2〜3ヶ月要することもあります)で実際にセンターに行って初回の相談をするという流れになります。

予約の電話から実際の相談までの間に、紛争処理センターの利用申込書の記入や関係資料の準備が必要になります。

主な必要資料は下表のとおりです。

| 必要資料 | 参考情報 |

|---|---|

| 利用申込書 | センターの所定の様式がある |

| 交通事故証明 | 相手保険会社から取得可能 |

| 事故状況発生報告書 | 被害者が作成する必要あり |

| 賠償金提示明細書 | 相手保険会社が提示した賠償額が記載された書面 |

| 診断書・診療報酬明細書 | 相手保険会社あるいは病院から取得 |

| 休業損害証明書 | 勤務先に作成してもらう必要あり |

| 後遺障害診断書 | 後遺障害が残存している場合に必要 |

| 後遺障害認定票 | 後遺障害が残存している場合に必要 |

| 車検証 | 物損事故の場合に必要 |

| 車両の損傷状況 | 保険会社から取得可能 |

| 死亡診断書・死体検案書 | 死亡事故である場合に必要 |

| 委任状・印鑑証明書 | 弁護士を代理人とする場合に必要 |

また、紛争処理センターの所在地と電話番号は以下のとおりです(2021年5月1日時点)。

| 部署 | 住所 | 電話番号 |

|---|---|---|

| 東京本部 | 東京都新宿区西新宿2−3−1新宿モノリスビル25階 | 03−3346−1756 |

| 札幌支部 | 札幌市中央区北1条西10丁目札幌弁護士会館4階 | 011−281−3241 |

| 仙台支部 | 仙台市青葉区一番町4−6−1仙台第一生命タワービルディング11階 | 022−263−7231 |

| 名古屋支部 | 名古屋市中村区名駅南2—14−19住友生命名古屋ビル24 階 | 052−581−9491 |

| 大阪支部 | 大阪市中央区北浜2−5−23小寺プラザビル4階南側 | 06−6227−0277 |

| 広島支部 | 広島市中区立町1−20NREG広島立町ビル5階 | 082−249−5421 |

| 高松支部 | 高松市丸の内2−22香川県弁護士会館3階 | 087−822−5005 |

| 福岡支部 | 福岡市中央区天神1−9−17福岡天神フコク生命ビル10階 | 092−721−0881 |

| さいたま相談室 | さいたま市大宮区下町1−8−1大宮下町1丁目ビル7階 | 048−650−5271 |

| 金沢相談室 | 金沢市本町2−11−7金沢フコク生命駅前ビル12階 | 076−234−6650 |

| 静岡相談室 | 静岡市葵区黒金町11−7三井生命静岡駅前ビル4階 | 054−255−5528 |

紛争処理センターの対象とならない事案

紛争処理センターでは、以下の内容の事案の場合、利用することができません。

利用できない事案

利用できない事案- 自転車と歩行者の事故

- 自転車同士の事故

- 搭乗者傷害保険、人身傷害補償保険など自分が契約している保険会社との紛争

- 加害者が任意保険(共済)に加入していない場合

- 予約時点で訴訟又は調停が行われている場合

- 日弁連交通事故相談センター及び損害保険相談・紛争解決サポートセンター等の他の裁判外紛争解決機関における手続が行われている場合

- 訴訟により判決が確定している場合や和解が成立している場合

紛争処理センターの費用

紛争処理センターに提出するための資料の収集にかかる費用は、負担する必要がありますが、紛争処理センターの利用自体は無料で利用することができます。

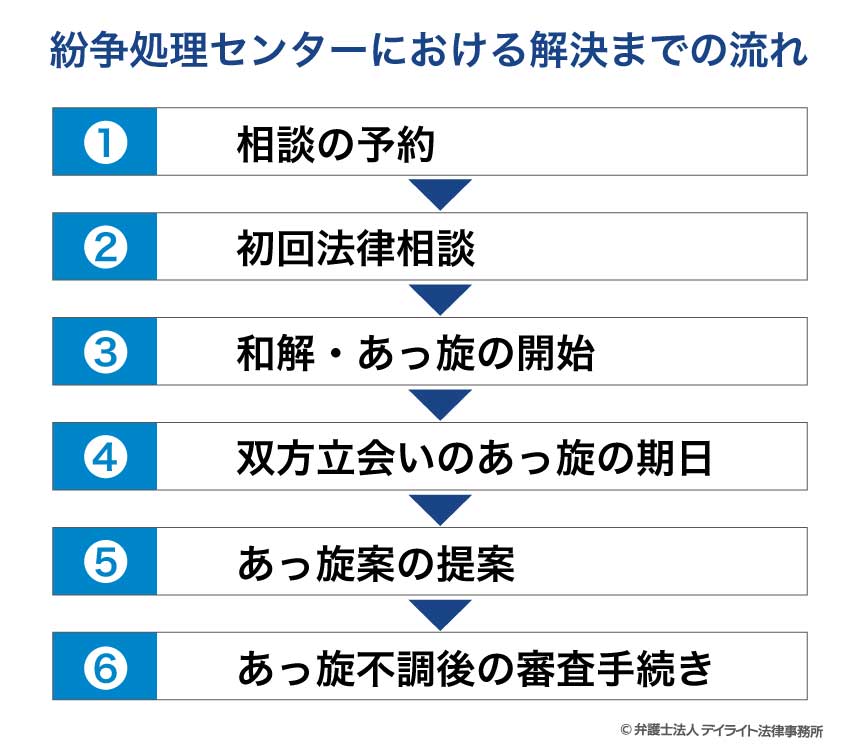

紛争処理センターにおける解決までの流れ

相談の予約

紛争処理センターを利用するにあたっては、必ず事前に電話で予約する必要があります。

初回法律相談

センターから委託を受けている弁護士が被害者の方から話を聞いて、交通事故の内容、保険会社との争いがある点、被害者の方の意向を確認します。

このとき、事前に準備をしておいた書類を弁護士が確認しながら、相談を進めていきます。

なお、相談を担当する弁護士は、基本的にその事件が終結するまでは、交代することはありません。

したがって、最初に相談に対応した弁護士がその後のあっせん手続も担当することになります。

和解・あっ旋の開始

申立人が相談担当弁護士に、和解・あっ旋を要請し、かつ、相談担当弁護士が和解・あっ旋することが必要と判断した場合には、和解・あっ旋の手続きに入ります。

双方立会いのあっ旋の期日

お互いの意見がまずはそろったところで、弁護士が被害者と保険会社の担当者の双方を同じ日に呼んで、交互に話を聞き、合意できる点を探っていきます。

この際、お互いの言い分のどちらが裁判になった場合に認められそうかという視点ももって、弁護士がそれぞれに話をして、示談ができないか説得をしていきます。

あっ旋案の提案

最終的には、相談を担当した弁護士が第三者の視点であっせん案を提出します。

このあっせん案を被害者、保険会社の双方が受け入れれば、示談成立により事件は解決します。

あっ旋不調後の審査手続き

仮に、弁護士が提出したあっせん案が受け入れられず、不調になった場合には、14日以内に審査会の審査申立てを行うことで審査手続に移行します。

審査会は、紛争処理センターで選任された大学教授をはじめとする学識経験者や弁護士などで構成される審査員がそれまでに提出された資料を吟味した上で、被害者、保険会社の担当者双方をセンターに呼び、事実関係を整理した上で、一定の結論を下す手続です。

審査会で出される結論を裁定といいます。この裁定について、裁判所の判決と異なり、一方当事者である保険会社側は異議を述べることができません。

したがって、申立人である被害者が裁定を受け入れる場合には、示談が成立し、事件が終結することになります。

他方で、被害者の方が裁定を不服と考える場合には、裁判所に訴訟提起をして、裁判手続に舞台を移すことになります。

多くの案件があっ旋5回までに解決

多くの案件があっ旋5回までに解決

紛争処理センターのメリット、デメリット

紛争処理センターを利用するメリット・デメリットとしては、以下の点が考えられます。

-

メリット

- 裁判に比べて迅速に解決することができる。

- 弁護士が中立公正な立場で和解あっ旋するため、保険会社との知識・経験の差を埋めることができる。

- 損害保険会社は、審査結果(裁定)を尊重し訴訟など他の解決手段をとることができない。 一方で、相談者(申立人)は裁定に不服があれば、訴訟提起ができる。

- 費用が無料である。

-

デメリット

- 被害者自身で申立てをする場合には準備が大変。

- 申込みの件数が多く、示談に比べて解決まで時間がかかる。

- 裁判基準満額の解決は困難である。

弁護士による紛争処理センターへの申立て

紛争処理センターでの和解あっ旋、審査手続きは上記したとおり進んでいきますので、被害者の方のみで手続きを進めていくことも可能です。

もっとも、和解あっ旋をしてくれる弁護士は、あくまで中立的な立場で活動するため、積極的に被害者の利益を最大化するような活動までは期待できません。

そこで、被害者としては、弁護士に依頼して紛争処理センターに申立をすることも検討すべきでしょう。

そもそも、弁護士に依頼した場合には、交渉で十分な補償を得ることができるかもしれませんが、交渉に行き詰まり、裁判までは被害者が望まれないような場合には、弁護士において、紛争処理センターに申立を行うことはあります。

弁護士が、紛争処理センターを利用する場合には、あらかじめ争点を把握しているため、その争点について、被害者に有利な事情や証拠を提出します。

また、弁護士において、手続きの全てを行うので、被害者の方の手間を大幅に減らすことができます。

解決事例

デイライト法律事務所での解決事例においても紛争処理センターを利用して解決したものがあります。

事案によっては、裁判をするのではなく、紛争処理センターを利用した方が良いケースもあるのです。