弁護士基準の交通事故慰謝料とは?相場・増額方法を解説

弁護士基準の交通事故慰謝料とは、弁護士が保険会社と交渉するにあたって使用する弁護士基準(裁判基準)で計算する慰謝料のことをいいます。

弁護士が示談交渉に介入する前は、自賠責保険基準や任意保険基準で慰謝料の交渉がされていますが、弁護士が介入した場合には弁護士基準で慰謝料の交渉を行います。

弁護士基準は、基準の中で最も高い水準の基準であるため、交通事故事件のほとんどの場合、弁護士が示談交渉を行うことで慰謝料を増額することができます。

以下では、弁護士基準での賠償額の計算方法や、自賠責保険基準、任意保険基準との違い、弁護士に示談交渉を依頼することのメリットなどについて解説していますので、ご参考にされてください。

目次

交通事故慰謝料の弁護士基準とは?

弁護士基準とは、交通事故の賠償額を算定する基準の1つであり、弁護士が保険会社と交渉するにあたって使用する基準です。

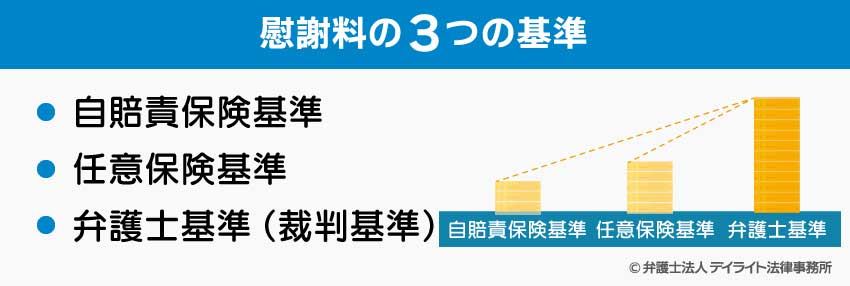

交通事故の賠償の基準は、弁護士基準に加えて、自賠責保険基準、任意保険会社基準の3つの基準があります。

弁護士基準は、裁判をした場合に裁判所が用いる基準でもあるため裁判基準とも言われます。

弁護士基準と裁判基準は同じものと思っていただいて構いません。

弁護士基準は、3つの基準の中で弁護士基準が最も高い賠償基準です。

つまり、弁護士基準で計算した慰謝料が最も高い金額になります。

弁護士基準の具体的内容は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」という本に記載されています。

この本は、1年毎に改訂されており、交通事故の専門の弁護士であれば毎年購入している書籍です。

参照:青本・赤い本のご紹介|公益財団法人 日弁連交通事故相談センター

慰謝料の基準には3種類ある

慰謝料の基準は、弁護士基準(裁判基準)の他に任意保険基準、自賠責保険基準の3つがあります。

自賠責保険基準とは?

自賠責保険基準は、自動車損害賠償保障法施行令によってその基準が定められています。

自賠責保険は、加害者がお金がなくて賠償金を全く払うことができず、被害者が全く補償を受けられない状況を発生させないために設けられた保険です。

こうした経緯で設けられている保険であるため、その賠償基準も最低限の補償にとどまっています。

交通事故の賠償基準の中では最も低い基準です。

引用元:自動車損害賠償保障法施行令

任意保険基準とは?

任意保険基準は、各保険会社が内部的に作成している基準であり、公表されていません。

基準の水準としては、自賠責保険基準よりも少しだけ高い水準の賠償水準となっています。

もっとも、任意保険会社が提示してくる賠償の提示が全て任意保険基準で提示されているかというと、そういうわけではありません。

事案によっては、自賠責基準で賠償計算を行い提示されることも多々あります。

任意保険会社は、被害者に支払った賠償金額の内、自賠責保険基準で計算した賠償金額を自賠責保険に請求することができるのです。

つまり、任意保険会社は、被害者と自賠責保険基準での賠償額で合意できた場合には、賠償金について支出することなく解決できるということになるのです。

こうした事情もあって、任意保険会社は自賠責基準で計算して賠償の提示をしてくることもあるので、任意保険会社の提示が全て任意保険基準で計算されているとは限りません。

なぜ異なる基準があるのか?

自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準は、それぞれ作成された目的が異なります。

自賠責保険基準は、交通事故被害者に最低限の補償をするという公益的な目的から政府が考えて作成している基準です。

任意保険基準は、各損害保険会社が、会社の経営や社会的な役割など様々な事情を踏まえて、被害者に賠償するのに適切な金額はどの程度かと言う観点から基準を設けています。

弁護士基準は、過去の裁判例などを踏まえて、適切な賠償の水準を検討し妥当な紛争解決を図ることを目的に設けられた基準です。

このように、各基準は作られた目的が異なり、それぞれがその目的を果たすために必要な役割を果たしているのです。

3つの基準のメリット・デメリット

以下は、それぞれの基準のメリット・デメリットをまとめた表です。

| 基準 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 特徴 | 自賠責保険が賠償金を計算する場合の基準 | 任意保険会社が内部的に定めている賠償の水準 | 弁護士が示談交渉で用いる基準で裁判所が用いる賠償の水準と同じ |

| メリット |

|

|

|

| デメリット | 最低補償であり、賠償水準は最も低い |

|

保険会社が応じない場合裁判を起こす必要があり、解決まで長期間を要する |

誰が慰謝料の基準を決めるのか?

適用される慰謝料の基準は、場面によって異なります。

自賠責保険に賠償金を請求した場合には、自賠責保険基準が適用されますし、被害者と保険会社が交渉している場合には、任意保険基準が適用されます。

弁護士が示談交渉をする場面と裁判になった場合には、弁護士基準が用いられます。

ただ、裁判になった場合、裁判官は弁護士基準を前提にはしますが、事案によっては、弁護士基準と異なる賠償額を決定することがあります。

裁判では、裁判官自身が事案を見極めて賠償の基準を決めるのです。

こうした意味では、最終的な賠償の基準は裁判官が決めるということになります。

なぜ弁護士基準で慰謝料を請求すべきなのか?

弁護士基準は、過去の裁判例を踏まえて、適切な慰謝料額となるよう作られた基準であり、妥当で適切な基準で、3つの基準の中で最も高い基準です。

自賠責基準は、法律で定められた最低限の基準であり、任意保険基準は任意保険会社の都合を踏まえた基準なので、適切な慰謝料額とはいえません。

このように、弁護士基準が、3つの基準の中でも最も適切かつ高い基準であることから、弁護士基準で慰謝料額を請求すべきなのです。

交通事故慰謝料を弁護士基準で計算

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つの慰謝料があります。

以下では、それぞれの慰謝料について説明します。

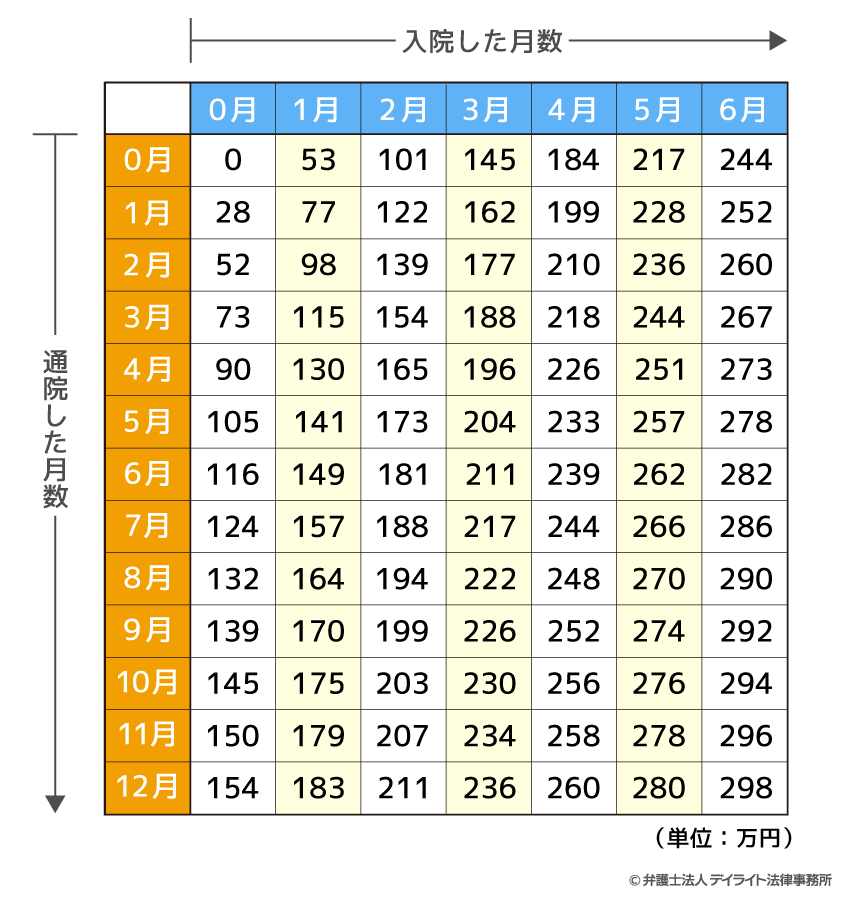

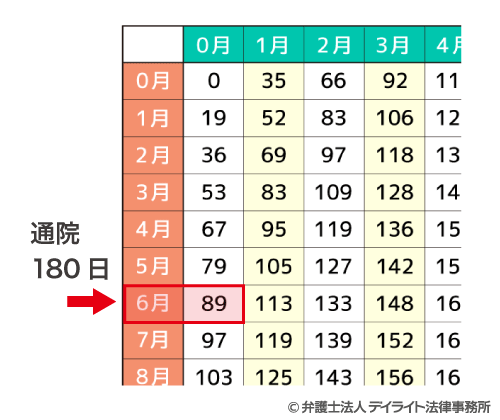

入通院慰謝料の弁護士基準〜相場表

入通院慰謝料は、交通事故により入院や通院をせざるを得なくなったことに対する慰謝料です。

具体的な金額は、入院期間、通院期間に応じて下表によって算出されます。

入通院慰謝料は、通院すれば発生する慰謝料なので、人身事故の被害者は特殊な事情がない限り、請求することが可能です。

もっとも、逆に言えば、通院していなければ入通院慰謝料は請求できません。

痛みはあるけれども、痛みに耐えて仕事や家事をして病院に行かなかったという場合には、入通院慰謝料は請求できません。

したがって、交通事故に遭って、痛みがあれば早い段階で病院を受診し、医師の指示に従い通院されることをおすすめします。

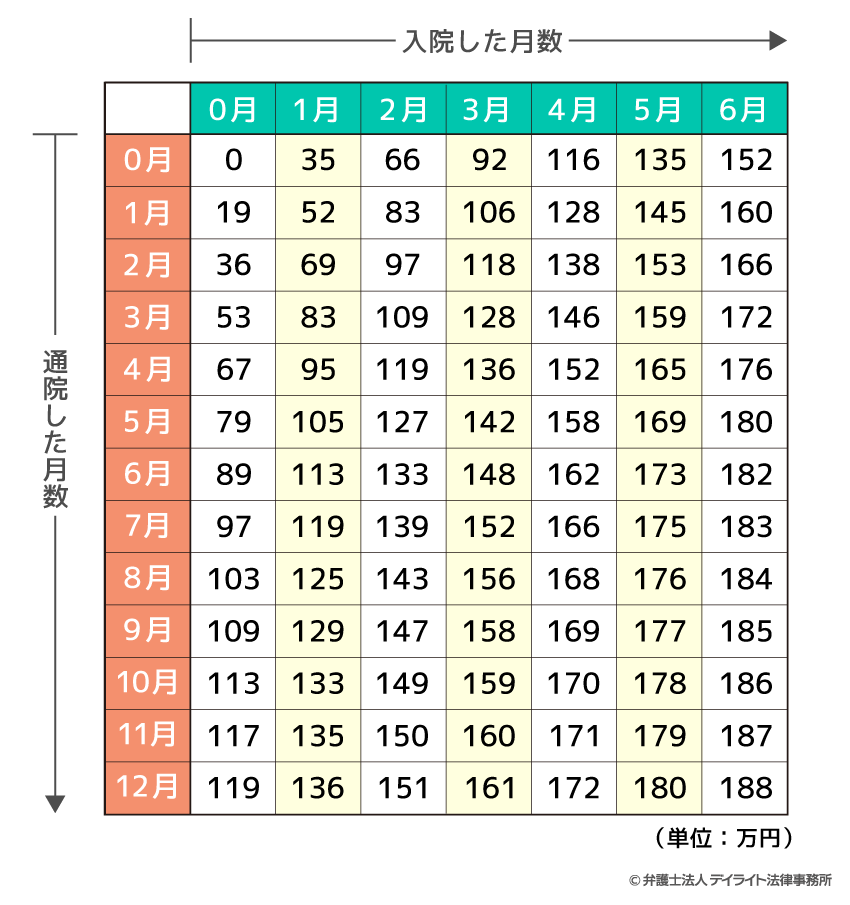

なお、算定表には2種類あり、むちうち・打撲等の軽傷用の表と、骨折や脱臼等の重傷用の表があります。

骨折や脱臼等の重傷の場合

骨折や脱臼等の重傷の場合

むちうち・打撲等の軽傷の場合

むちうち・打撲等の軽傷の場合

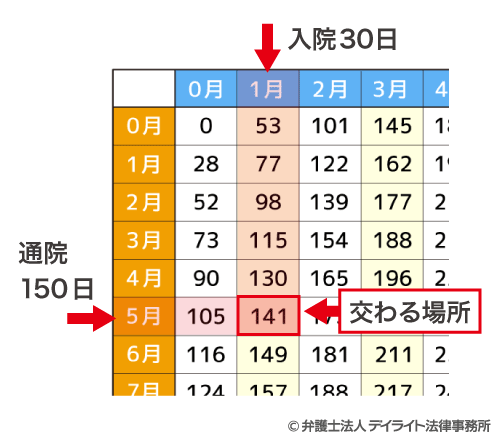

表の見方慰謝料算定では1ヶ月 = 30日とします

入院のみのとき

入院のみのとき 通院のみのとき

通院のみのとき 入院と通院があった場合

入院と通院があった場合具体例

骨折をして30日入院、150日通院した場合

30日入院、150日通院なので、入院1ヶ月の列と通院5ヶ月の行が交わる141万円が弁護士基準の入通院慰謝料となります。

通院頻度が少ないと慰謝料が減らされる?

上記の表で算出した慰謝料が目安となりますが、事案によって算出方法が修正されることがあります。

通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえて、実通院日数の3.5倍程度を通院期間とみなして、慰謝料計算されることがあります。

つまり、実際の通院期間が360日で、実通院日数が30日の場合、通常であれば360日を通院期間として慰謝料の計算を行いますが、これを修正して、30日×3.5=105日を通院期間として慰謝料を算出するということです。

こうした修正は、慰謝料の金額に大きく影響します。

通院が比較的長くなり、通院頻度が少ない場合には、保険会社からこうした修正の主張がなされることが多々あります。

もちろん、保険会社の主張を鵜呑みにするのではなく、症状や治療内容を踏まえて、通院期間を修正すべきでないことを反論していく必要があります。

なお、むちうちや打撲の場合は、3.5倍ではなくて、実通院日数の3倍に修正されます。

後遺障害慰謝料の弁護士基準〜相場表

後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料とは別に請求することができる慰謝料です。

弁護士基準の後遺障害慰謝料は、等級に応じて下表のように決まっています。

| 後遺障害等級 | 弁護士基準 |

|---|---|

| 第1級 | 2800万円 |

| 第2級 | 2370万円 |

| 第3級 | 1990万円 |

| 第4級 | 1670万円 |

| 第5級 | 1400万円 |

| 第6級 | 1180万円 |

| 第7級 | 1000万円 |

| 第8級 | 830万円 |

| 第9級 | 690万円 |

| 第10級 | 550万円 |

| 第11級 | 420万円 |

| 第12級 | 290万円 |

| 第13級 | 180万円 |

| 第14級 | 110万円 |

後遺障害慰謝料を請求するには、後遺障害等級に認定される必要があります。

後遺障害等級に認定されるには、自賠責保険に後遺障害申請をする必要があります。

後遺障害申請について、詳しくはこちらをご覧ください。

死亡慰謝料の弁護士基準〜相場表

弁護士基準の死亡慰謝料は、被害者の立場に着目して金額が決まっています。

具体的には下表のとおりです。

| 立場 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2800万円 |

| 母親、配偶者 | 2500万円 |

| その他 | 2000万円 〜 2500万円 |

「一家の支柱」とは、亡くなった被害者が被害者の家族の家計を支えていた場合です。

「その他」とは、独身の男女、子供、幼児等です。

上記の慰謝料額は、近親者慰謝料(被害者の家族等が請求できる慰謝料)も含まれています。

被害者が亡くなった場合には、慰謝料の他に、葬儀費用、死亡逸失利益などを請求することができます。

死亡逸失利益は、高額になる傾向があり、計算方法も複雑であることから、弁護士に相談あるいは依頼して交渉を進めるようにしましょう。

死亡逸失利益について詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士基準がわかる慰謝料計算機|スマホで簡単!

「保険会社から賠償の提示がされたけれど相場が全く分からない」、「後遺障害に認定されたけどどのくらいの補償になるのか知りたい」といった場合もあると思います。

もっとも、交通事故の賠償計算は、専門的な知識を必要としますので、簡単に金額を算出できるものではありません。

下記のページでは、必要事項を入力すれば弁護士基準での賠償額が算出できる自動計算機を載せています。

最終的に賠償額がどの程度になるかは、個別事情を踏まえる必要があるので、弁護士に相談されることをお勧めしますが、自動計算機で弁護士基準の目安を知っておくことも有用です。

弁護士基準の賠償額自動計算機は、こちらのページです。

弁護士基準と他基準の慰謝料額を比較

以下では、弁護士基準と自賠責保険基準の慰謝料の額を比較して説明します。

任意保険基準は、現在、公表されておらず不明確なため、ここでは割愛しています。

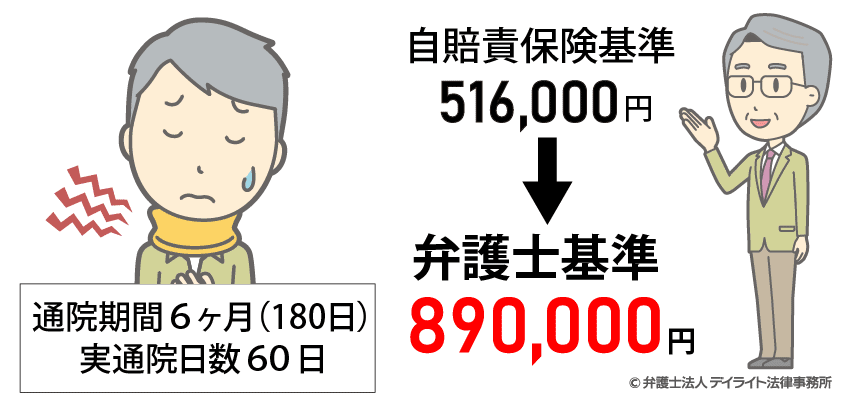

入通院慰謝料の弁護士基準と自賠責基準の差

入通院慰謝料の弁護士基準と自賠責基準の差を具体例で説明します。

傷病名 頚椎捻挫(むちうち)

実通院日数 60日

通院期間 180日

自賠責基準の入通院慰謝料額

自賠責基準の入通院慰謝料額自賠責保険の入通院慰謝料の計算方法は、1日4300円(2020年3月31日以前の事故は4200円)に対象日数を乗じることで計算します。

対象日数は、実入通院日数の2倍の日数と通院期間の日数の少ないほうが対象となります。

上記の例で考えると、

実通院日数の 60日 × 2 = 120日 なので、通院期間180日と比べると、実通院日数の方が少ないということになります。

したがって、対象となる日数は120日です。

したがって、この具体例での自賠責基準の入通院慰謝料額は51万6000円となります。

なお、自賠責保険基準の場合、120万円の上限があるため、上記の例でも、すでに治療費で80万円使っている場合には、120万円から80万円を差し引いた40万円の限度でしか支払いを受けることができません。

弁護士基準の入通院慰謝料額

弁護士基準の入通院慰謝料額通院期間180日で、診断名が頚椎捻挫(むちうち)の場合、弁護士基準では89万円です。

上記の治療期間、治療日数を前提にすると、弁護士基準の方が自賠責保険基準よりも37万4000円高額になります。

後遺障害慰謝料の弁護士基準と自賠責基準の差

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判基準(弁護士基準) |

|---|---|---|

| 第1級 | 1150万円 (1650万円) |

2800万円 |

| 第2級 | 998万円 (1203万円) |

2370万円 |

| 第3級 | 861万円 | 1990万円 |

| 第4級 | 737万円 | 1670万円 |

| 第5級 | 618万円 | 1400万円 |

| 第6級 | 512万円 | 1180万円 |

| 第7級 | 419万円 | 1000万円 |

| 第8級 | 331万円 | 830万円 |

| 第9級 | 249万円 | 690万円 |

| 第10級 | 190万円 | 550万円 |

| 第11級 | 136万円 | 420万円 |

| 第12級 | 94万円 | 290万円 |

| 第13級 | 57万円 | 180万円 |

| 第14級 | 32万円 | 110万円 |

※自賠責保険基準の( )内の金額は介護を要する場合の金額です。

後遺障害等級が重くなればなるほど、その差額は大きくなっていきます。

死亡慰謝料の弁護士基準と自賠責基準の差

被害者が亡くなった場合には、死亡慰謝料を請求することができますが、弁護士基準と自賠責基準では大きな差があります。

以下の例で説明します。

具体例

被害者:男性(会社員)

家族関係:妻、子1人(被扶養者)

自賠責保険基準の場合

自賠責保険基準の場合自賠責保険では、本人の慰謝料と遺族の慰謝料で分けられています。

本人の慰謝料は、400万円です。

遺族の慰謝料は、遺族が一人の場合は550万円、二人の場合は650万円、3人以上の場合には750万円です。

ここでの遺族は、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む)とされています。

また、被害者に被扶養者がいる場合には、さらに200万円が追加して支払われます。

これらを前提に、上記例で考えると以下のとおり、1250万円が死亡慰謝料ということになります。

夫本人の慰謝料:400万円

遺族の慰謝料:850万円(650万円 + 200万円)

合計:1250万円

弁護士基準の場合

弁護士基準の場合弁護士基準の場合、被害者本人は「一家の支柱」と評価され慰謝料金額は2800万円となります。

つまり、この例で比較すると、弁護士基準の方が自賠責保険基準よりも2.2倍高額であるといえます。

| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|

| 死亡慰謝料 | 1250万円 | 2800万円 |

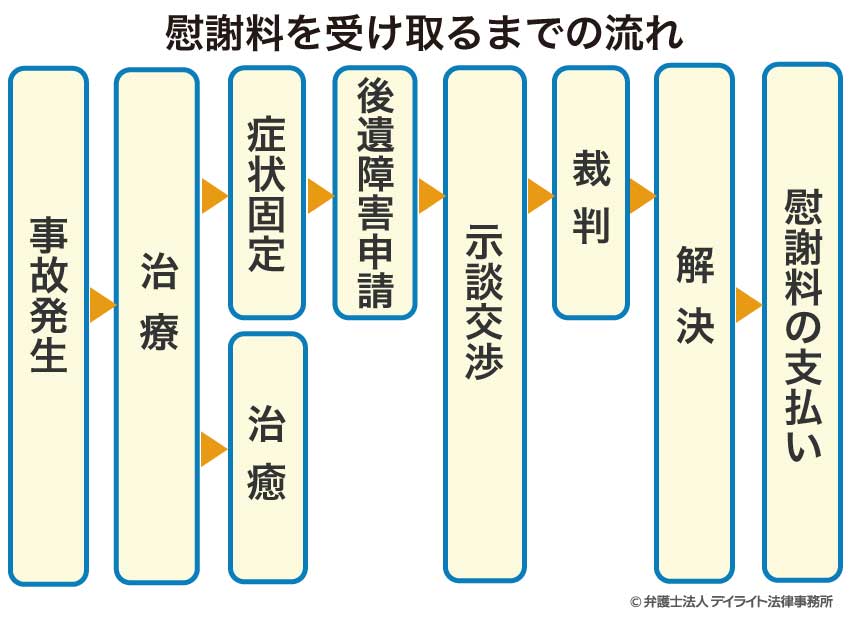

交通事故慰謝料を弁護士基準で受け取る流れ

慰謝料を受け取るまでの大まかな流れは以下のフロー図のとおりです。

慰謝料を弁護士基準で獲得するには、示談交渉の段階で弁護士に依頼することが大切です。

被害者が自分で弁護士基準の慰謝料を提示しても、保険会社から「弁護士が入ってないから弁護士基準での解決はできません」と言われてしまうでしょう。

交通事故慰謝料を弁護士基準にするには?

弁護士に示談交渉を依頼する

被害者が自分で交渉しても、弁護士基準で解決することは難しいです。

弁護士基準は、弁護士が示談交渉の際に用いる基準ですので、弁護士に依頼して弁護士基準の慰謝料を請求してもらう必要があるでしょう。

示談交渉では、裁判になった場合、どのような判決が出るかを考えながら交渉することが大切です。

裁判になった場合に有利な判決が出る見込みが高い場合には、裁判をする可能性があることを保険会社に伝えて交渉すると円滑に交渉が進むこともあります。

相手保険会社としても、できれば裁判は避けたいのです。

また、裁判になった場合には、遅延損害金(年3分、2020年3月31日以前の事故は年5分)と弁護士費用(損害認容額の10%)も請求することができます。

遅延損害金と弁護士費用の具体的な金額を算出し、裁判になった場合には、こうした賠償額が加算されるということを保険会社に示しながら、弁護士基準で合意できるよう交渉することも有効です。

もちろん、嘘をついて交渉をすることは許されないので、全く裁判をする気がない場合には、こうした交渉はできません。

裁判をする

弁護士基準は、裁判になった場合に裁判所が使用する基準(裁判基準)と同じであるため、裁判をすれば、弁護士基準での解決が期待できます。

ただし、裁判を適切に進めていくには高度な専門知識が必要となりますので、やはり弁護士に依頼することが必要になるでしょう。

弁護士基準の慰謝料額が増額されるケース

居眠り運転 入通院慰謝料が増額された事例(京都地判平成24年4月23日)

判例

【 事故概要 】

加害者が居眠り運転で集団登校していた小学生の列に突っ込んだ事故。

【 慰謝料金額 】

傷害部分:300万円

【増額理由】

- 事故態様、事故原因、加害者の救護状況

- 被害者が外出困難となり、不登校の傾向が4年4ヶ月続いたこと

【検討】

本件では、骨折などはなく、治療状況は入院3日、通院4年4ヶ月でした。

治療期間が長期であるため、入通院慰謝料の算出にあたっては、通院期間が修正される可能性もありますが、修正せずに弁護士基準で計算すると約160万円ほどです。

判決では300万円の慰謝料が認められており、弁護士基準よりも大幅に増額されています。

飲酒運転 後遺障害慰謝料・入通院慰謝料の増額事例(名古屋地判令和2年10月7日)

判例

【 事故概要 】

飲酒運転の加害者が、パトカーに追跡から逃亡するために、時速135Kmで逆走し被害者の車に衝突した事故

【 慰謝料金額 】

後遺障害慰謝料:1100万円

傷害部分:277万円

【 増額理由 】

- 飲酒運転をしていること

- 飲酒運転の発覚を免れるために時速135Kmで走行していること

- 被害者に衝突したあとも高速で走行し逃亡したこと

- 被害者を救護しなかったこと

- 醜状痕が残っており、逸失利益は生じていないこと

【 検討 】

この事案では、併合8級の後遺障害に認定されていますが、弁護士基準だと後遺障害慰謝料は830万円となり、入院約2ヶ月、通院約19ヶ月傷害慰謝料は約225万円がとなります。

判決では、後遺障害慰謝料は1100万円、傷害慰謝料は277万円が認められているので、後遺障害慰謝料は270万円、傷害慰謝料は約50万円増額されています。

本件においても加害者の運転の悪質性に着目して慰謝料の増額が認められています。

また、被害者に傷跡が残っていることも慰謝料増額の理由に挙げられています。

傷跡の後遺障害の場合、身体自体には支障はないため逸失利益が認められないことがありますが、そうした場合には、本件のように慰謝料が増額される傾向にあります。

逃亡逆走 死亡慰謝料で増額されたケース(東京地判平成25年12月17日)

判例

【 事故の概要 】

パトカーに追跡されていた加害者が、時速80Kmで反対車線を走行したことで、他の車が急ブレーキをかけさせ、その後ろをバイクで走行していた被害者も急ブレーキをかけた結果、転倒し死亡した事故。

【 慰謝料金額 】

本人 3200万円

妻 400万円

父母 各250万円

合計 4100万円

【 増額理由 】

- 時速80Kmで反対車線を走行する危険な運転をしていること

- 危険運転をした理由が、車上荒らしが発覚しパトカーからの追跡を逃れるためであったこと

- 被害者を救護することなく逃亡したこと

- 事故前年に結婚式を挙げたばかりであったこと

【 検討 】

弁護士基準では、被害者が「一家の支柱」である場合、遺族の慰謝料も含めて死亡慰謝料は2800万円ですが、このケースでは合計4100万円が認められており、1300万円が増額されています。

この事案では、加害者の行為の悪質性が特に影響しています。

運転の態様自体も危険で許されませんが、その動機も犯罪行為をしてパトカーからの追跡を逃れるためであり断じて許される動機ではありませんでした。

また、被害者が新婚であったことも考慮され1300万円の増額がされています。

交通事故慰謝料の弁護士選びのポイント

弁護士の取扱分野は幅広く、すべての分野をマスターしている弁護士はいないでしょう。

以下は、交通事故を依頼する弁護士を選ぶ際のポイントについて説明します。

【交通事故の弁護士を選ぶ際の基準】

- 交通事故案件を重点的に取り扱っている

- 交通事故に関する解説ページを執筆しているか

- 解決実績

- 被害者の主張に耳を傾けてくれるか

- 見通しをきちんと伝えてくれる

- 事故直後から解決までサポートしてくれる

交通事故案件を重点的に取り扱っている

弁護士の取扱分野は、離婚事件、相続事件、刑事事件、破産事件、企業法務など、その他にも数多くの分野があるため、「何でもやる」というスタンスでは、1つの分野の経験値やノウハウは蓄積されません。

したがって、交通事故案件を重点的に取り扱っている弁護士に依頼すべきでしょう。

交通事故に関する解説ページを執筆しているか

交通事故に関する解説ページを執筆するにあたっては、その前提となる交通事故案件に関する知識がなければ作成できないため、執筆しているということは、交通事故案件について一定の知識をもっている弁護士といえるでしょう。

解決実績

解決実績が多いほど、それだけ交通事故案件の知識と解決のノウハウは蓄積されています。

解決実績は、法律事務所のホームページなどから確認できます。

被害者の主張に耳を傾けてくれるか

被害者の困っていること、今後どうしていきたいか、どのようなことを相手方に主張してほしいか等を相談時に弁護士がしっかり聞いてくれるかという点もとても大切です。

事案によっては、長期間にわたり依頼は継続するので、相性の合う弁護士に依頼することが大切です。

見通しをきちんと伝えてくれる

交通事故案件の経験のある弁護士であれば、解決までの見通しを説明することができます。

相談時に先の見通しについてきちんと説明してくれるか注目してみてください。

事故直後から解決までサポートしてくれる

弁護士の中には、示談交渉からしか受任しないという弁護士もいます。

しかし、被害者が困っているのは、示談交渉前であることが多いため、示談交渉前からサポートしてくれる弁護士に依頼すべきでしょう。

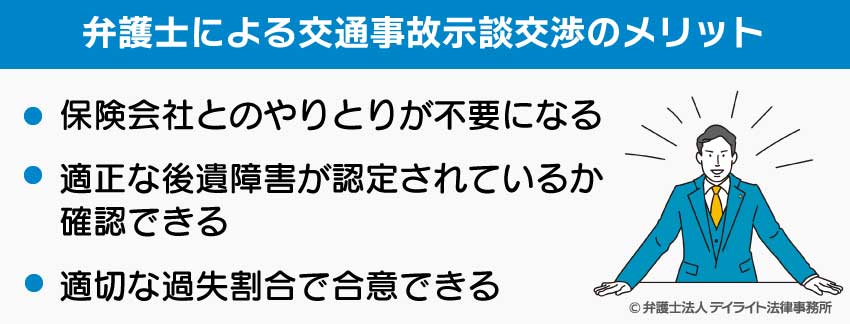

弁護士による示談交渉のメリット

弁護士が示談交渉を依頼した場合には以下のようなメリットがあります。

保険会社とのやりとりが不要になる

事故に遭って以降、被害者は、治療のことや休業損害のことで保険会社の担当者とやりとりをされています。

保険会社と連絡が通じるのは、原則朝9時〜午後5時までの保険会社が多く、日中に仕事や育児・家事をされている場合には、保険会社とのやりとりを負担に感じられている被害者も多いでしょう。

この点、示談交渉を弁護士に依頼した場合には、それ以降、連絡窓口は全て弁護士となります。

保険会社から被害者への連絡は全てシャットダウンされ、保険会社からの連絡は全て弁護士が対応することになります。

したがって、被害者は、弁護士から示談交渉の経過の報告を受ければよくなり、保険会社対応の負担をなくすことができます。

このように、弁護士に示談交渉を依頼した場合には、保険会社とのやり取りによる負担を軽減することができます。

なお、示談交渉前からでも弁護士に依頼することは可能です。

適正な後遺障害が認定されているか確認できる

弁護士が示談交渉で依頼を受けた場合、事故全体の記録を確認して弁護士基準で賠償額を計算します。

そうした過程の中で、適切な後遺障害の認定を受けることができているかも確認します。

事案によっては、カルテなどの医療記録を取り寄せて精査し、後遺障害の適切性を判断することもあります。

万一、後遺障害の認定に漏れがあったり、不十分な点があれば、自賠責保険に異議申し立てをするなどして適切な後遺障害認定の獲得に向けて対応することになります。

後遺障害の異議申し立てについては、こちらを確認されてください。

適切な過失割合で合意できる

過失割合の交渉はとても大切です。

過失割合が10%違うだけで、賠償額が数十万円、数百万円変わることもあります。

保険会社は、あくまで加害者側の保険会社なので、加害者側の言い分に基づいて、加害者に有利な過失割合を主張してくるため、保険会社の提示する過失割合が妥当な割合であるとは限りません。

しかし、過失割合の判断は、高度な専門知識を必要とするため、それが妥当な過失割合なのかどうかを被害者が判断することは困難です。

過失割合が争いになった場合、弁護士は、刑事記録やドライブレコーダーなどの資料を取り寄せ事故状況の検証を行います。

事案によっては、事故の解析業者に事故状況の解析を依頼するなどして、妥当な過失割合を算定しますので、弁護士に依頼することで妥当な過失割合で合意することが期待できます。

慰謝料以外の損害項目

慰謝料は、交通事故の賠償項目の中の一つです。

慰謝料以外の主な賠償項目には以下のようなものがあります。

| 治療費 | 見出しケガの治療費や入院費用など |

|---|---|

| 通院交通費 | 病院や整骨院に通院する際の費用 |

| 休業損害 | 仕事を休んで減収した場合の損害 |

| 入院雑費 | 入院した場合に要する雑費 |

| 付添費用 | 幼児などの通院付添や入院付添費用など |

| 逸失利益 | 後遺障害による将来の減収に対する賠償 |

| 車の修理費用 | 事故により破損した車の修理費用 |

交通事故慰謝料の弁護士基準のQ&A

弁護士に依頼するデメリットはありますか?

慰謝料の計算にあたっては、弁護士基準による算出がもっとも高い金額になるため、原則的にデメリットはありません。

ただし、弁護士に依頼した場合には、弁護士費用がかかります。

仮に、示談交渉を依頼して20万円増額できても弁護士費用が25万円かかってしまうと、結局、被害者の手元に残るお金は弁護士が交渉する前と比べて少なくなってしまいます。

したがって、弁護士に示談交渉を依頼するにあたっては、増額の見込みと、弁護士費用の金額を十分に確認しましょう。

もっとも、弁護士費用特約に加入している場合には、弁護士費用特約で弁護士費用を賄うことができるため、費用倒れの心配はありません。

弁護士費用特約は、契約者だけでなく、契約者の同居している家族なども使用することができるので、事故に遭った場合には、家族が加入していないか確認しましょう。

ただし、法律事務所によっては、弁護士費用特約で全ての弁護士費用を賄うことができない場合もありますので、依頼前に弁護士に確認するようにしましょう。

弁護士費用特約について詳しくはこちらをご覧ください。

自賠責基準が弁護士基準の方が高額になることはある?

状況によっては、自賠責保険基準で計算した方が慰謝料が高額になるケースもあります。

状況によっては、自賠責保険基準で計算した方が慰謝料が高額になるケースもあります。それは、被害者の過失割合が大きい場合です。

弁護士基準の場合、被害者の過失割合は、賠償額から減額されます。

しかし、自賠責保険基準の場合には、被害者に70%以上の過失割合が無い限りは、過失相殺はされません。

したがって、被害者に過失割合が一定程度ある場合には、自賠責保険基準のほうが賠償額高くなることがあるのです。

以下、具体的な数値を示して説明します。

被害者に過失割合が40%ある場合で以下の条件を前提にして計算します。

具体例 被害者に過失割合が40%ある場合

事故日:2020年11月1日

傷病名:頚椎捻挫(むちうち)

過失割合:40%

通院期間:180日

通院日数:70日

治療費:60万円

(治療費60万円 + 入通院慰謝料89万円) × (100% – 40%) = 89万4000円

弁護士基準の場合、89万4000円が賠償額となります。

入通院慰謝料の金額は、以下の計算式のとおり、60万2000円となります。

140日 × 4300円 = 60万2000円

治療費60万円 + 入通院慰謝料60万2000円 = 120万2000円

自賠責保険の傷害部分の限度額は120万円なので、120万円まで減額されます。

自賠責保険基準の場合、120万円が賠償額となり、弁護士基準よりも高額になります。

このように、被害者に過失割合が一定程度ある場合には、過失相殺がされない自賠責保険の基準で計算した方が有利になる場合があります。

ただし、自賠責保険基準には限度額があり、傷害部分(治療費、入通院慰謝料、休業損害、通院交通費など)は120万円、後遺障害部分は各等級に応じた限度額があります。

こうした限度額まで踏まえると、結局、弁護士基準法が有利になることもありますので、いずれの請求方法が最も有利になるかは弁護士に相談されてください。

なお、自賠責保険基準では以下の割合で過失相殺されます。

| 被害者の過失割合 | 減額割合 | |

|---|---|---|

| 後遺障害又は死亡 | 傷害部分 | |

| 7割未満 | 減額なし | 減額なし |

| 7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |

| 8割以上9割未満 | 3割減額 | |

| 9割以上10割未満 | 5割減額 | |

「傷害部分」には、治療費、休業損害、入通院慰謝料、通院交通費などが含まれています。

弁護士基準の慰謝料額よりも慰謝料が高額になることはある?

弁護士基準で計算した慰謝料金額は目安であり絶対的なものではありません。

弁護士基準で計算した慰謝料金額は目安であり絶対的なものではありません。以下のような事由がある場合には、弁護士基準で算出された慰謝料金額から、増額される可能性があります。

なお、以下の事由以外でも、個別事案の事情によって増額事由となる場合もあります。

【慰謝料増額事由】

- 生死が危ぶまれる状態が継続した場合

- 麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被った場合

- 手術を繰り返した場合

- 幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短 縮したと認められる場合

自分で裁判をして弁護士基準で解決できる?

弁護士基準は、裁判をした場合の基準と同じです。

弁護士基準は、裁判をした場合の基準と同じです。

したがって、被害者本人が裁判をすれば、裁判基準での賠償額を得ることができる可能性はあります。

しかし、被害者本人で裁判をすることは大変な労力がかかります。

裁判は平日に行われるため、平日の日中に出頭が必要になりますし、自らの主張を法的な観点から整理して証拠をもって主張立証していかなければなりません。

また、裁判になった場合には、保険会社側には弁護士がついて、事故についてゼロから再検討されることになります。

そうすると、示談交渉段階で保険会社が認めていたことも、一転して争われ、最終的には、示談交渉の段階の保険会社の提示よりも低額の賠償額となる可能性もあります。

こうしたコストとリスクを考えると、被害者本人で裁判をすることは、なかなか難しく、弁護士に依頼することを検討された方がよいと考えられます。

慰謝料以外の損害項目も弁護士基準はある?

弁護士基準は、弁護士が用いる賠償基準であり、慰謝料のみの基準というわけではありません。

弁護士基準は、弁護士が用いる賠償基準であり、慰謝料のみの基準というわけではありません。例えば、休業損害については、任意保険会社は、1日単価を算出する際、3ヶ月分の給料を90日で割りますが、弁護士基準だと稼働日数(実際に働いた日数)で割って算出します。

したがって、弁護士基準のほうが1日単価が高くなるのです。

また、入院雑費は、自賠責保険基準だと1日1100円ですが、弁護士基準だと1500円です。

このように、弁護士基準は、慰謝料以外の損害項目でも用いられる基準です。

まとめ

弁護士基準と裁判基準は同じ内容でもっとも高い賠償水準です。

保険会社は、最も低い水準の自賠責保険基準で賠償の提示をしてくる可能性もあるので注意が必要です。

弁護士基準の慰謝料を獲得するには弁護士に依頼しなければ難しいです。

弁護士に依頼することのデメリットは、ほぼありませんが、弁護士費用はかかります。

ただし、弁護士費用特約に加入されている場合には、ほとんどのケースで自己負担なく弁護士に依頼することができます(法律事務所により異なる場合もあるので、念の為、依頼時に弁護士に確認しましょう。)。

慰謝料の交渉でお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

当事務所では、交通事故案件を日常的に取り扱っている人身障害部の弁護士が最初の相談から事件処理まで対応しますので、安心してご相談ください。

また、電話相談、オンライン相談(LINE、Meet、Zoom、FaceTime)も可能であり、全国対応していますので、お住いの場所にかかわらずお気軽にお問い合わください。