後遺障害診断書とは?もらい方や記入例を解説

後遺障害診断書とは、後遺症が残ってしまった場合に医師にその症状などを書いてもらう書類のことをいいます。

後遺障害診断書は、後遺障害申請をする際には、必ず提出しなければならない書類です。

後遺障害認定の審査の対象は、後遺障害診断書に記載されている症状に限られ、症状の記載漏れがあると、その症状は審査の対象外となってしまいます。

したがって、後遺障害診断書に漏れなく症状が記載されているか、必要な検査は行われているかをしっかりチェックした上で、後遺障害申請をする必要があります。

以下では、後遺障害診断書について、詳しく解説しているので、ご参考にされてください。

この記事でわかること

- 後遺障害診断書の内容

- 後遺障害診断書の重要性

- 後遺障害診断書の作成時期

- 後遺障害診断書の作成期間・費用

- 後遺障害診断書作成にあたっての注意点

- 後遺障害申請に弁護士が関わるメリット

目次

後遺障害診断書とは?

後遺障害診断書とは、後遺症が残ってしまった場合に医師にその症状などを書いてもらう書類のことをいいます。

後遺障害診断書は、整骨院の柔道整復師では作成することができず、医師のみが作成できる診断書です。

したがって、後遺症の不安がある場合には、定期的に病院に通院することをお勧めします。

作成費用は病院によって異なりますが、多くの病院では5000円〜1万円程度です。

高額な病院では数万円程度かかります。

後遺障害に認定された場合には、作成費用を保険会社に請求することができますが、認定されなかった場合には自己負担となります。

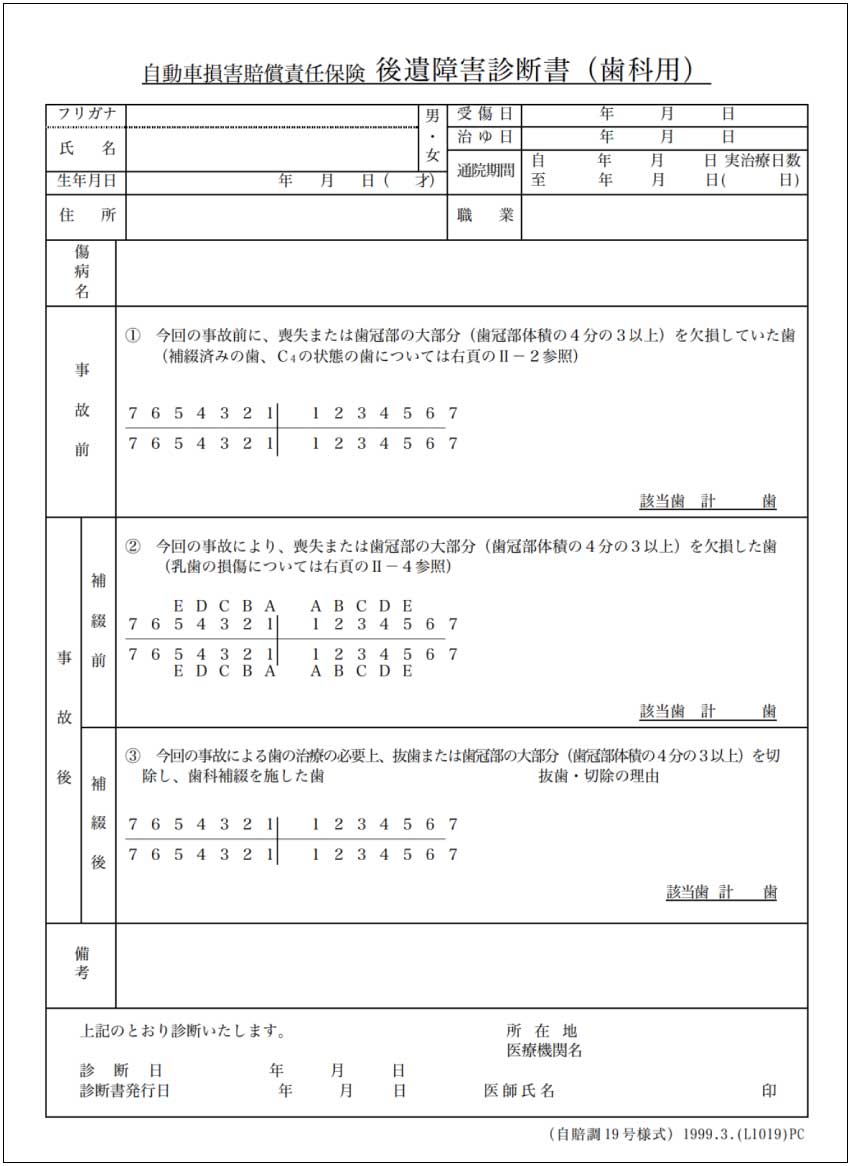

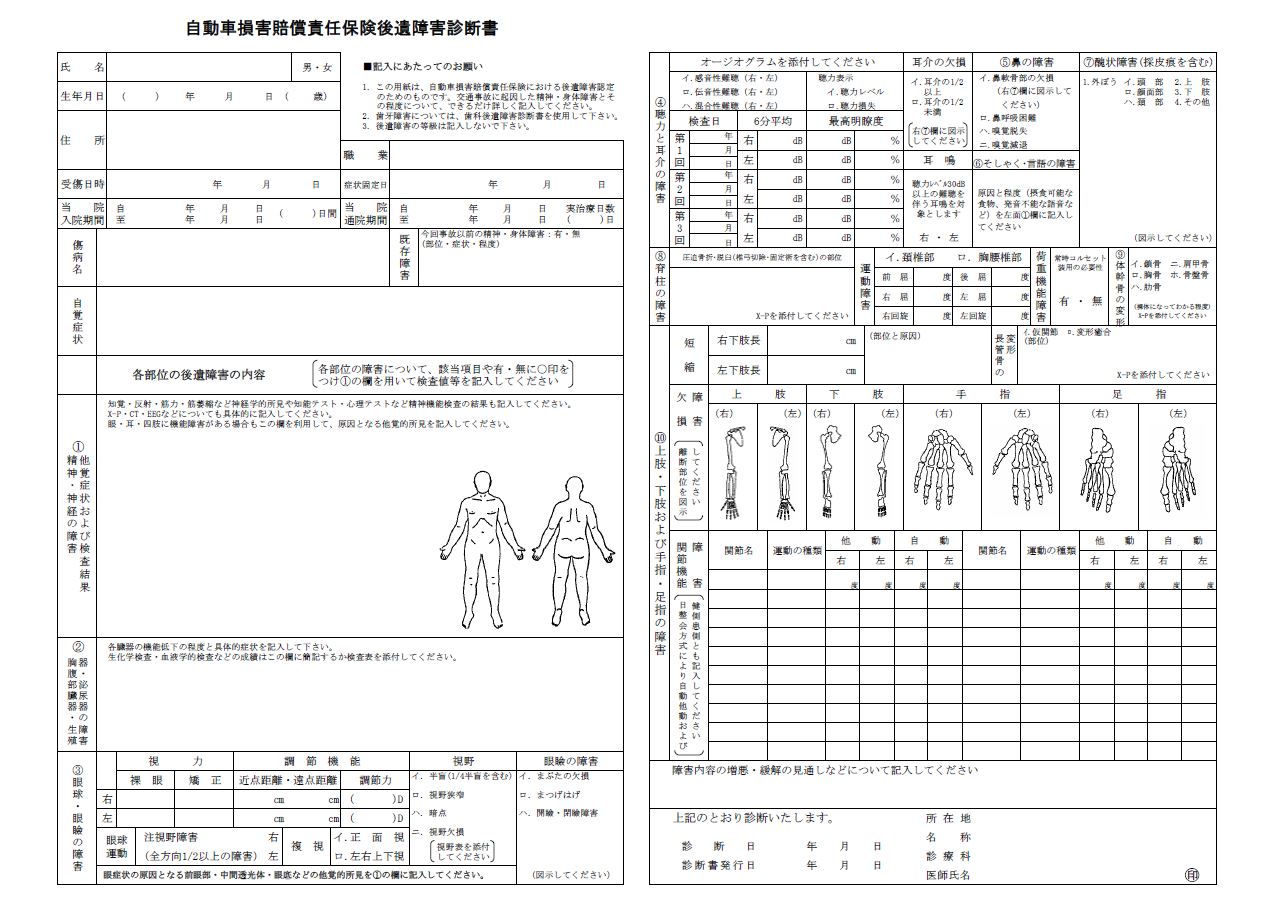

後遺障害診断書の書式

後遺障害診断書の様式は決まっています。

以下の様式で医師に作成してもらう必要があります。

後遺障害診断書のダウンロード

後遺障害診断書はなぜ重要なのか

後遺障害の申請を行うにあたっては、必ず後遺障害診断書が必要となります。

後遺障害等級の審査は、後遺障害診断書に記載されている事項について審査されるため、審査の対象としてほしいことは全て記載しておく必要があります。

後遺障害診断書に記載されていない事柄は、他の診断書に記載されていても審査の対象とはなりませんので、後遺障害診断書の記載内容はとても重要です。

後遺障害等級に認定された場合位は、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。

後遺障害慰謝料は等級によって金額が定められており、一番低い等級の14級の場合には110万円(裁判基準)です。

逸失利益とは、後遺障害が残ってしまったことで働きづらくなり減収してしまうことに対する補償です。

逸失利益は、以下の計算式で計算されます

このように、後遺障害に認定された場合には、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができ、賠償金額が高額になります。

後遺障害診断書の記載内容次第で、等級も変わり賠償額も大きく変わることもあるので、後遺障害診断書はとても重要なのです。

後遺障害診断書はいつ作成する?

後遺障害診断書は、症状固定になった後に作成することになります。

症状固定とは、治療を継続しても症状が一進一退でこれ以上治療を行っても症状の改善を期待することが出来ない状態のことです。

症状固定に至る時期は、負傷の程度によって異なりますが、事故から6ヶ月程度は、治療を継続して症状固定しなければ、後遺障害に認定されることは難しいでしょう。

ただし、骨折による変形が明らかな場合や、手指の喪失など客観的に障害の存在を明できる場合には、治療期間が3〜4ヶ月程度でも後遺障害に認定される可能性はありますが例外的な場合と考えるべきでしょう。

後遺障害診断書は誰に作成してもらう?

交通事故の後遺障害診断書の作成は医師法(第19条第2項、第22条)によって医師のみが作成できます。

整骨院の先生は、柔道整復師という国家資格を保有されていますが、後遺障害診断書を作成することはできないのです。

したがって、整骨院メインで治療を継続する場合には、定期的に病院にも通院して、スムーズに後遺障害診断書を作成してもらえるようコミュニケーションをとっておくべきでしょう。

後遺障害診断書の入手方法

後遺障害診断書は、各病院でそれぞれ作成される診断書のような形ではなく、決まった書式があります。

保険会社に後遺障害申請をする旨を伝えれば送付してもらえます。

その書式を主治医の医師に持参して記入してもらいます。

また、病院によっては後遺障害診断書の書式を持っている病院もあります。

すぐに後遺障害診断書の様式が必要な方は、以下のリンクからダウンロードできます。

後遺障害診断書の作成期間

後遺障害診断書の作成期間は、病院によって異なります。

早い病院では、数日程度で作成してもらえますが、1ヶ月程度要する病院もあります。

どのくらいで作成してもらえるか気になる場合には、後遺障害診断書の作成を依頼する時に医師に確認されるといいでしょう。

後遺障害診断書の作成にかかかる料金

実費

後遺障害診断書の作成料も病院によって異なります。

作成費用は、大体5000円〜1万円ですが、1万円程度の病院が多いかと思います。

ただ、高額の病院では、3万円という病院もあるようです。

上記したように、後遺障害診断書の作成費用は、後遺障害が認定された場合には、保険会社や加害者に作成費用を請求することができます。

しかし、後遺障害認定がされなかった場合には、交通事故とは関係のない不要な費用となり、保険会社や加害者に請求することはできません。

弁護士に依頼する場合の料金

後遺障害の申請を弁護士に依頼している場合には、状況によって弁護士から医師に後遺障害診断書の作成依頼をすることもあります。

弁護士事務所によって異なりますが、後遺障害診断書の作成依頼のための追加の弁護士費用は発生しない事務所が多いでしょう。

後遺障害診断書作成する際のポイント

医師に自覚症状を明確に伝える

後遺障害診断書には、下記で説明するとおり、「自覚症状」を記載する欄があります。

この記載欄には、自分の症状を漏らすことなく記載してもらう必要があります。

例えば、「首が痛い」という症状が漏れていた場合、首の痛みについては後遺障害の審査の対象にはなりません。

後遺障害診断書の作成を医師にお願いする際には、自覚症状を記載したメモを一緒に医師に渡すなど、自分の症状を明確に伝える必要があります。

また、顔や体に傷跡が残っている場合にも後遺障害診断書に記載してもらう必要があります。

必要な検査を実施し記載してもらう

骨折や脱臼をした場合には、関節の可動域が制限されることがありますが、可動域の制限も後遺障害の対象となります。

したがって、可動域制限が生じている場合には、可動域測定を行い、後遺障害診断書に記載してもらわなければなりません。記載されていない場合には、等級の対象になりません。

また、聴覚、嗅覚、視覚の後遺障害の場合には、特殊な検査をする必要がありますので、こうした検査も実施した上で、後遺障害の診断書に記載する必要があります。

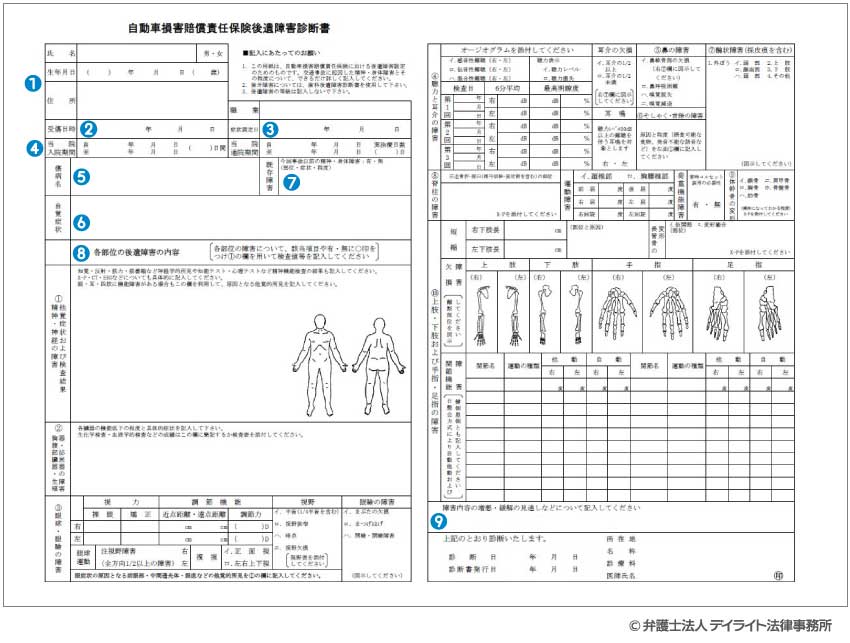

後遺障害診断書の記載内容

1.被害者の氏名、生年月日、性別、住所、職業

2.受傷日時

交通事故で怪我をした日が記載されます。

3.症状固定日

症状固定とは医師がこれ以上治療継続しても症状が改善しないと判断した日のことをいいます。

4.入院期間、通院期間

後遺障害診断書作成する医療機関において治療を受けた期間が記入されます。

他の医療機関へ入院または通院していた場合、入院期間、治療期間については各病院の診断書で確認します。

5.傷病名

受傷した怪我の名前が記載されます。

6.自覚症状

自覚症状については被害者の申告内容が記載されます。できるだけ症状を詳細に医師に申告し、具体的に記載してもらいます。

7.既存障害

事故以前に存在する障害で、事故による傷病の発症や治療内容、治療期間等に影響をする病名が記入されます。

8.各部位の後遺障害の内容

各部位の後遺障害の記入欄は、障害が残存している場合、当該障害の記載欄に記入することになります。

9.障害の増悪・緩解の見通し

今後、障害が悪くなるのか、同じ症状が変わらず続くのか、症状が軽くなるなどが記入されます。

後遺障害診断書を作成してもらえないケース

1回しか病院に行っていないケース

交通事故の治療を整骨院メインで行う場合、事故直後に1度病院に受診して、そのまま整骨院で全て治療をされる方もいます。

こうした場合、医師としては、事故直後の1度しか診察できておらず、その後の経過も何ら分からないため、後遺障害診断書の作成を断られる可能性があります。

したがって、整骨院メインで治療する場合も、できるだけ病院にも定期的に通院されるべきでしょう。

転院して間もないケース

治療中に転院することもありますが、一定期間治療を継続した後に転院する場合には、注意が必要です。

例えば、ある病院に5ヶ月間通院した後、転院して、その1ヶ月後に転院先の医師に後遺障害診断書の作成をお願いしても、症状経過を十分に診れていないため、作成してもらえない可能性があります。

転院する場合には、転院先の医師にあらかじめ後遺障害診断書を作成してもらえるか確認されたほうがいいでしょう。

症状固定にいたっていないケース

後遺障害診断書は、症状固定に至ってから作成するものです。

したがって、医師の判断として、症状固定に至っていなと判断される場合には、後遺障害診断書の作成を断られる可能性があります。

その場合には、医師が症状固定と判断するまで治療を継続する必要があるでしょう。

後遺障害診断書の作成や後遺障害申請に弁護士が関わるメリット

後遺障害診断書の作成サポート

後遺障害診断書の難しいところの一つに、医師の職務内容との矛盾があります。

すなわち、医師は患者の訴えている症状を軽減させる、つまり「治す」のが仕事です。

そのため、「治す」ことに反して、「治らない」= 後遺障害が残っているという記載をするのは、ためらいを感じてしまうのです。

また、医師は後遺障害の認定基準のことについては十分に把握していないため、後遺障害診断書を作成するにあたって、検査が実施されていなかったり、記載漏れがあることがあります。

したがって、専門家である弁護士が、必要な検査を行っているか、記載内容は被害者の方の症状に合致しているかといった観点からサポートを行う必要があるのです。

有利な証拠を加えて申請できる

弁護士が、後遺障害の申請をする場合には、被害者請求という方法で後遺障害申請を行います。

被害者請求のメリットは、後遺障害申請に必要な書類に加えて、認定に有利となる証拠を追加して申請できる点にあります。

弁護士において、認定にあたって有利となる証拠を収集し、それらを添付して後遺障害申請することで、適切な認定がなされる精度を上げることができます。

異議申立てにも対応できる

仮に、後遺障害の申請で非該当(何も等級に該当しない)という結果になった場合、異議申立てすることで、再度、後遺障害の審査をしてもらうことが出来ます。

異議申立てにあたっては、追加で提出する証拠を検討・収集し、その証拠に基づいて、認定結果が不当であることを具体的に主張しなければなりません。

弁護士は、こうした異議申立てのサポートも行うことができます。

後遺障害申請に関する解決事例

後遺障害申請を弁護士に依頼し、むちうちで14級9号を獲得した事例

事例の概要

事例の概要半年程度通院を継続した後、後遺障害申請をすることとなり、医師に後遺障害診断書を作成してもらいました。

後遺障害診断書の内容をチェックした弁護士のアドバイスで後遺障害診断書に神経学的検査の追記をしてもらっています。

弁護士がその他必要書類をまとめて後遺障害申請したところ、首の痛みが14級9合に認定された事案です。

医師が後遺障害診断書を書かない状況から、14級に認定された事例

事例の概要

事例の概要会社の転勤によりやむなく転院して治療を継続し、症状固定となりました。しかし、転院先の医師が後遺障害診断書の作成を拒否したのです。

弁護士のアドバイスで転院前の病院に後遺障害診断書の作成を相談したところ、転院前の病院の医師が後遺障害診断書を作成してくれることとなり、後遺障害申請を行うことができました。

結果は、首と腰の痛みに14級9号が認められ、併合14級の認定を受けることができた事案です。

異議申立てをして後遺障害14級9号が認定された事例

事例の概要

事例の概要7ヶ月程度治療を継続しましたが、症状が残ったため後遺障害の申請を行いましたが、結果は非該当(何の等級にも該当しない)でした。

そこで、弁護士において病院のカルテを取り寄せ、主張を整理して異議申し立てをしたところ、首の痛みについて14級9号が認定された事案です。

まとめ

後遺障害に認定されるかどうかで賠償額は大きく変わってきます。

後遺障害診断書は後遺障害認定において最も重要な証拠の一つですから、その作成にあたっては、専門家のアドバイスを受けながら進められることをお勧めします。

当法律事務所の人身障害部は、交通事故に精通した弁護士のみで構成されており、後遺障害に悩む被害者を強力にサポートしています。

弁護士費用特約にご加入されている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。

LINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、後遺障害診断書でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

関連動画