後遺障害12級|もらえる金額や認定基準を弁護士が解説

後遺障害12級とは、自動車損害賠償保障法施行令の別表第2に記載されている「第十二級」の「一」から「十四」までの症状のうち、いずれかに該当する場合に認定される等級のことです。

後遺障害12級の後遺障害慰謝料は290万円です。

また、後遺障害12級に該当した場合、逸失利益計算にあたって労働能力喪失率は14%とされています。

したがって、後遺障害12級に該当した場合には、1000万円を超える高額な賠償金になる傾向にあります。

この記事では、後遺障害12級の慰謝料や逸失利益の相場、各号の認定基準、適切な後遺障害認定を受けるポイントなどについて解説しています。

目次

後遺障害12級とは

後遺障害とは、治療を続けても完治することがなく、身体的あるいは精神的な不具合が将来にわたって残ってしまう状態をいいます。

この後遺障害の等級は、自動車損害賠償保障法(いわゆる自賠法)で規定されており、最も重い1級から最も軽い14級までの等級があります。

各等級には、それぞれ該当する症状が定められており、その数は140種類に上ります。

後遺障害の等級認定とは

後遺障害の等級認定とは、負傷した部分について治療を続けても完治することがなく、身体的あるいは精神的な不具合が将来にわたって残ってしまう状態になったときに、後遺障害等級表の第1級〜第14級までのいずれかに認定することをいいます。

後遺障害等級は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所によって審査が行われ、等級が決定されます。

損害保険料率算出機構は、「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づいて設立されています。

損害保険料率算出機構の会員は、損害保険会社で構成されているため、保険会社に有利な判断をするのではないかと疑念をもたれる方もいるかと思いますが、損害保険料率算出機構は、制度的には損害保険会社から独立した中立的な団体です。

後遺障害認定は、損害保険料率算出機構が行うことになりますが、その認定に必ず従わなければならないわけではありません。

認定が不服である場合には、訴訟提起をして裁判所に判断してもらうことも可能です。

裁判官は、損害保険料率算出機構の判断にかかわらず、別の等級の認定をすることができます。

以下では、後遺障害等級について詳しく解説していますので、ご参考にされてください。

等級認定の重要性

後遺障害等級に認定された場合には、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができるため、賠償額が大きく増額されることになります。

また、認定される等級の軽重によっても賠償額は大きく変動するため、適切な補償を受けるには適切な後遺障害認定を受けることが必須です。

例えば、慰謝料額について弁護士基準で考えた場合、後遺障害14級と後遺障害12級とでは、180万円程の開きがあります。

従って、交通事故の被害者にとって、適切な等級の認定が重要になります。

後遺障害12級でもらえる金額はいくら?

後遺障害12級が認定された場合、後遺障害慰謝料及び後遺障害が残ったことに対する逸失利益を請求できます。

後遺障害12級が認定された場合、後遺障害慰謝料及び後遺障害が残ったことに対する逸失利益を請求できます。

以下では、後遺障害12級の慰謝料額の計算、後遺障害12級の逸失利益について解説していきます。

後遺障害12級の慰謝料額の計算

後遺障害12級の慰謝料の相場

慰謝料の基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準の3つの基準があります。

自賠責保険基準は、自賠責保険会社が賠償金を計算する際に用いられる基準で最も低い基準になります。

任意保険基準は、各任意保険会社が独自に定めている基準であり、現在は公表されていません。

賠償の水準としては、自賠責保険の基準よりは少し高いというイメージです。

裁判基準は、裁判所が用いる基準であり、最も高い賠償基準です。

弁護士が保険会社と交渉する場合には、裁判基準で交渉を行います。

自賠責保険基準と裁判基準における後遺障害12級の慰謝料は、以下のとおりです。

| 自賠責基準 | 94万円(※2020年3月31日以前の事故は93万円) |

|---|---|

| 裁判基準 | 290万円 |

スマホで簡単に計算〜賠償金の自動計算機

交通事故に遭われた方の中には、いくら請求できそうかを早く知りたいという方もいらっしゃるかと思います。

ご自身の賠償金の概算額を今すぐ知りたいという方は、この自動計算機をご活用ください。

スマホからでも簡単に入力して、賠償額の概算を知ることができます。

なお、他のWEBサイトの計算ツールの中には、慰謝料しか算出できないものが散見されますが、上記のとおり、交通事故被害者の方は他の賠償金を受け取ることができる可能性があるので注意してください。

当事務所の自動計算機は慰謝料以外の賠償金についても計算可能です。

交通事故にくわしくない方(専門弁護士以外の方)については、まず、このページを最後まで読んでもらった上で自動計算機を使うことをお勧めいたします。

後遺障害12級の逸失利益

逸失利益とは、交通事故により後遺障害が残ったことによって働きづらくなり、減収してしまうことに対する補償です。

逸失利益は、以下の計算式で計算されます。

計算式 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

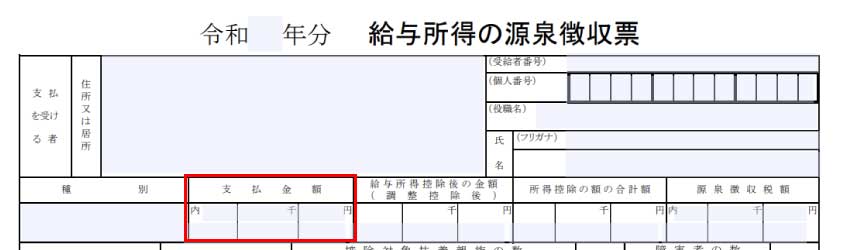

基礎収入とは

基礎収入は、それぞれの立場によって対象とする収入が異なります。

原則、事故前年の年収額が対象です。

原則、事故前年の年収額が対象です。

源泉徴収票の「支払金額」を基礎収入として計算します。

引用元:給与所得の源泉徴収票|国税庁

原則、事故前年の確定申告書の所得額を基礎収入として計算します。

原則、事故前年の報酬金額が対象となります。

もっとも、報酬の中で労務対価部分のみが対象となります。

原則、賃金センサスの女性労働者の平均賃金を基礎収入とします。

令和元年の女性労働者の平均賃金は、388万0100円です。

労働能力喪失率とは

労働能力喪失率とは、後遺障害によって失った労働能力の割合を示すものです。

後遺障害12級の労働能力喪失率は、14%とされています。

労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

労働能力喪失期間は、原則、症状固定時の年齢から 67歳までの期間です。

但し、12級13号の場合は、10年程度に制限されることが多いです。

ライプニッツ係数とは、中間利息を控除するための係数です。

逸失利益は、将来受け取るお金を示談の際に、一括で受け取ることになるため、中間利息を控除する必要があるのです。

ライプニッツ係数は、法定利率が民法改正により変更されたため、2020年4月1日以降の事故か否かで使用する係数が変わるので注意が必要です。

後遺障害12級の逸失利益の計算例

具体例

12級6号、7号の場合の計算例

年収460万円、38歳の方が12級6号あるいは7号に認定された場合

例えば、年収460万円、38歳の方が12級6号あるいは7号に認定された場合の逸失利益の計算方法は以下のとおりです。

労働能力喪失期間は、67歳までの期間なので29年となります。

※2020年3月31日以前の事故の場合には、ライプニッツ係数が変わるため、金額がやや減少します。

460万円 × 14% × 15.1411 = 975万0868円

上記の例では、975万0868円が逸失利益の賠償額となります。

具体例

12級13号の場合の逸失利益の計算例

年収460万円、38歳の方が12級13号に認定された場合

上記の例と同じように、年収460万円、38歳の方が12級13号に認定された場合の逸失利益の計算方法は以下のとおりです。

労働能力喪失期間は、10年で計算しています。

※2020年3月31日以前の事故の場合には、ライプニッツ係数が変わるため、金額がやや減少します。

460万円 × 14% × 8.5302 = 549万3448円

上記の例では、549万3448円が逸失利益の賠償額となります。

後遺障害12級の逸失利益がわかる自動計算機

逸失利益の計算は、複雑でライプニッツ係数も調べなくてはならず、自分で計算するのは煩雑です。

下記ページの自動計算機では、必要事項を入力するだけで逸失利益の目安を計算することができますので、ご活用ください。

後遺障害12級の認定は難しい?

後遺障害12級の認定は、重症の場合には比較的可能性はありますが、むちうちや打撲の場合には、認定は難しいでしょう。

後遺障害12級の認定は、重症の場合には比較的可能性はありますが、むちうちや打撲の場合には、認定は難しいでしょう。

12級の中で最も認定される割合が高いと考えられる13号は、痛みなどの神経症状があり、その原因となる骨や筋肉の異常がレントゲン等の画像で証明できる場合に認定されます。

つまり、交通事故により骨折し、治療を継続したけれども、骨がうまくくっつかず、痛みも残っているというケースでは、12級13号が認定される可能性があります。

むちうちの場合、レントゲン等の画像から異常を証明するということが難しいのです。

ただし、首のヘルニアが認められるなどの事情があれば可能性はあります。

詳しくはこちらをご覧ください。

数字でみる後遺障害12級

損害保険料率算出機構の「自動車保険の概況」では、2021年度に後遺障害12級に認定された件数は7020件とされています。

後遺障害12級に認定される被害者は、多くの場合、6ヶ月〜1年程度(1年以上のケースもあります)は治療を行います。

したがって、12級に認定された7020件の多くの方は、2020年あるいは2021年の上半期頃に事故に遭われていると考えられます。

2020年の年間の交通事故負傷者数は36万9476人、2021年の上半期は17万2480人です。

上記の数字を前提にすると、50万人程度の内、7000人程度が認定されるというイメージになります。

※2021年度に12級に認定された被害者の事故発生の年など概算に基づいていますので、参考程度の数字としてご覧ください。

後遺障害12級の症状一覧

後遺障害12級の各号の内容は以下のとおりです。

なお、気になる等級をクリックするとくわしい説明を見ることができます。

| 12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |

| 12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |

| 12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

| 12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |

| 12級5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |

| 12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

| 12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

| 12級9号 | 1手の小指を失ったもの |

| 12級10号 | 1手の人さし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |

| 12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |

| 12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |

後遺障害12級の認定基準

12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

「眼球に著しい調節機能障害」がある場合とは、眼球の調節力が通常の2分の1以下になる場合です。

調節機能の検査には、アコモドポリレコーダーという器具を使用します。

年齢別の眼の平均的な調節力は、以下のようになっています。

| 年齢 | 調節力(D) |

|---|---|

| 15歳 | 9.7 |

| 20歳 | 9.0 |

| 25歳 | 7.6 |

| 30歳 | 6.3 |

| 35歳 | 5.3 |

| 40歳 | 4.4 |

| 45歳 | 3.1 |

| 50歳 | 2.2 |

| 55歳 | 1.5 |

| 60歳 | 1.35 |

| 65歳 | 1.3 |

上記表のとおり、年齢を重ねるごとに眼の調節力は弱くなっています。

以下の場合には、事故前からすでに調節力が失われていたと考えられ、12級1号の対象となりません。

- 障害が発生していない眼の調節力が、1.5D以下である場合

- 両眼に障害が発生していて、55歳以上の場合

眼球に著しい運動障害を残す場合とは、注視野の広さが2分の1以下に減った場合です。

注視野とは、頭を固定して、眼球を運動させて直視することができる範囲をいいます。

注視野の測定には、ゴールドマン視野計を利用して測定します。

注視野の広さは、個人差がありますが、平均的には各方面50度、両眼視では45度とされています。

12級1号に認定されるには、アコモドポリレコーダー、ゴールドマン視野計による測定を病院で行うことが必要となります。

12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは以下の場合です。

- 目を開けたときに瞳孔領を完全に覆うもの

- 目を閉じたときに角膜を完全に覆えないもの

簡単に言うと、目が完全に閉じたり、開けたりできなくなっている状態です。

12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

「歯科補綴を加えたもの」とは、以下のような場合です。

- 実際に歯を喪失した場合

- 著しく欠損した歯に対して補綴を加えた場合

ここでいうところの「著しく欠損した歯」とは、歯茎以上の露出部分が4分の3以上かけた場合を指します。

上記に当てはまる歯が7本以上ある場合には、12級3号に該当します。

3本以上にとどまる場合は14級2号、5本以上は13級5号、10本以上は11級4号、14本以上は10級4号に認定されます。

歯の欠損のみでは、労働能力の喪失が明確ではないとして、後遺障害の逸失利益について、争われる傾向があります。

12級4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

「耳殻の大部分を欠損したもの」とは、耳介の軟骨部分の2分の1以上を欠損した場合をいいます。

耳介の大部分を欠損した場合には、外貌醜状の後遺障害に認定される可能性もあります。

12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

「著しい変形を残すもの」とは、裸になった際に、変形していることが明らかに分かる場合です。

レントゲンで変形していることが分かっても、外見上は明らかでない場合には、認定されません。

変形障害は、骨が変形していることに着目して後遺障害認定がなされます。

したがって、保険会社側としては、単に骨が変形しているだけなので、労働能力の喪失は認められず、逸失利益は生じない、あるいは限定的だと主張されることが多々あります。

しかし、変形障害が残っている場合には、痛みを伴っていることも多く、その痛みによって作業効率が下がっている場合もありえます。

したがって、保険会社の主張を鵜呑みにするのではなく、実際に生じている症状を具体的に説明して交渉する必要があるでしょう。

12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

「1上肢の3大関節」とは、以下の関節です。

- 肩関節

- 肘関節

- 手関節

「1関節の機能に障害を残すもの」とは、負傷した側の関節の可動域(動く範囲)が、健側(ケガをしていない側)の関節に比べて、4分の3以下に制限されている場合です。

骨折や脱臼によって、関節の可動域に制限がかかっている場合には、病院で可動域を測定してもらい、後遺障害診断書に記載してもらわなければなりません。

記載していないと後遺障害の審査の対象とはならない可能性があるので注意が必要です

12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

「1下肢の3大関節」とは、以下の関節です。

- 股関節

- 膝関節

- 足関節

「1関節の機能に障害を残すもの」とは、上肢の場合と同様で、負傷した側の関節の可動域(動く範囲)が、健側(ケガをしていない側)の関節に比べて、4分の3以下に制限されている場合です。

この場合も可動域の測定結果が後遺障害診断書に記載してもらわなければなりません。

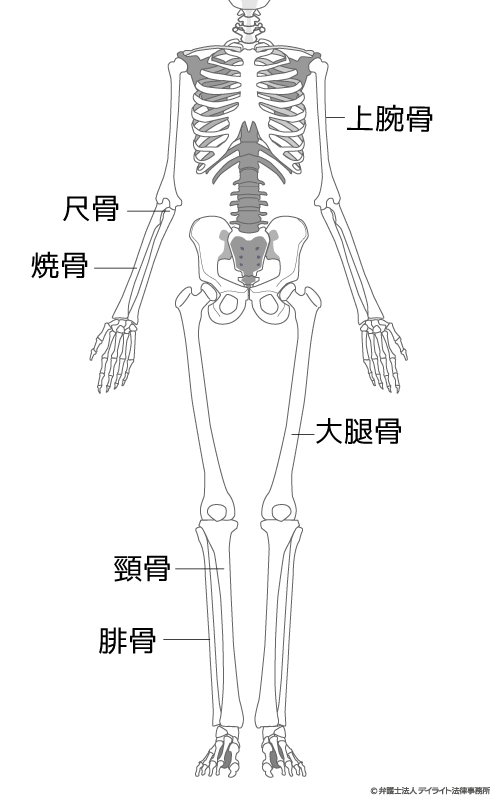

12級8号 長管骨に変形を残すもの

「長管骨」とは、以下の骨です。

- 上腕骨

- 橈骨

- 尺骨

- 大腿骨

- 脛骨

- 腓骨

「変形」していると認められるのは、以下の場合です。

- 外部から想見できる程度(15度以上屈曲して癒合したもの)以上のもので次のいずれかに該当する場合

- ① 上腕骨に変形を残すもの

- ② 橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(橈骨または尺骨のいずれか一方の変形であっても変形の程度が著しい場合も含む)

- 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの

- 橈骨または尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの

- 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損した場合

- 上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に、又は橈骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1に減少したもの

- 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもの

12級9号 1手の小指を失ったもの

「小指を失った」とは、以下の場合です。

- 手指を中手骨又は基節骨で切断した場合

- 近位指節関節において、基節骨と中節骨とを離断した場合

12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

「用を廃したもの」とは、以下の場合です。

- 手指の末節骨の長さの2分の1以上を失った場合

- 中手指節関節又は近位指節間関節の可動域が健側の2分の1以下に制限される場合

- 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した場合

12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

第2の足指は人差し指、第3の足指は中指です。

「足指を失った」とは、中足指節関節(指の根本の関節)から失ったものを指します。

12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

第1の足指とは親指のことです。

「用を廃したもの」とは、以下の場合です。

- 親指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの

- 親指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節において離断したもの

- 中指指節関節又は近位指節間関節(親指は指節間関節)の可動域が健側の可動域の2分の1以下に制限されたもの

後遺障害申請にあたっては、足指関節の可動域の検査結果を後遺障害診断書に確実に記載してもらうようにしましょう。

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

神経症状とは、痛みや痺れ、めまい、頭痛などの症状を指します。

「局部に頑固な神経症状を残すもの」といえるには、残存している神経症状が、交通事故によって残存していることを医学的に証明できなければなりません。

つまり、レントゲンやCT、MRIなどにより、骨や靭帯などに異常所見が認められなければなりません。

12級13号の認定については、詳しく後述していますので、そちらをご覧ください。

12級14号 外貌に醜状を残すもの

「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のように上肢と下肢以外で日常露出する部分を指します。

「醜状を残すもの」とは、以下の場合です。

- 頭部に、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損

- 顔面部に、10円玉大以上の瘢痕又は長さ3cm以上の線状痕

- 頚部に、鶏卵大面以上の瘢痕

醜状障害は、人目につく程度以上のものでなければならないため、眉毛や髪の毛で隠れている場合には、認定されません。

後遺障害の認定を受ける方法は2つ

後遺障害に対する慰謝料等を請求するためには、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所による等級認定を受ける必要があります。

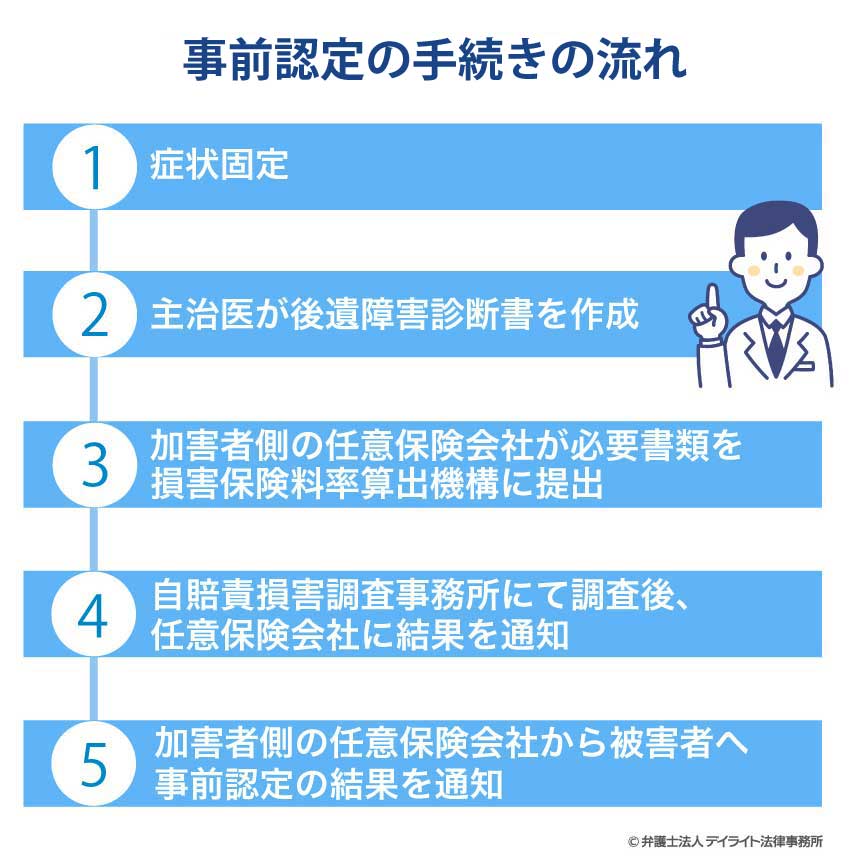

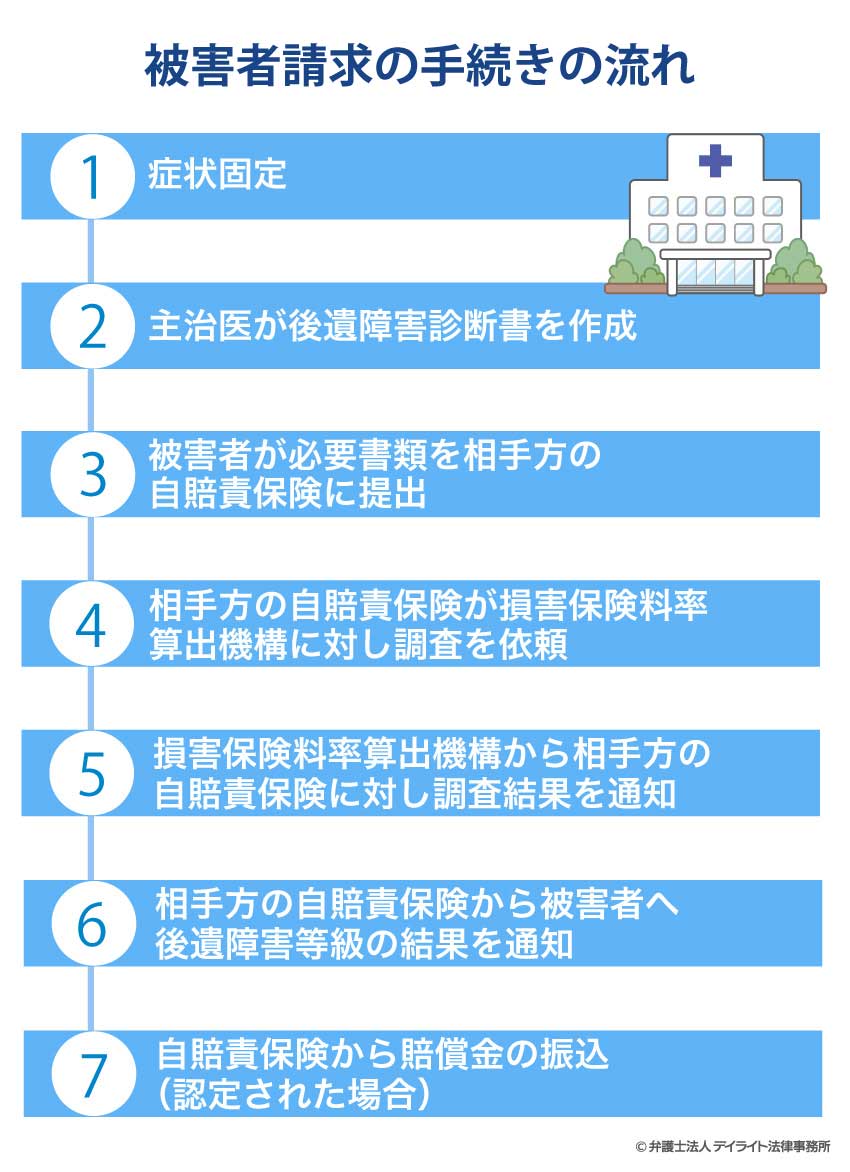

後遺障害の等級認定を受けるための手続きには、加害者側の任意保険会社から損害保険料率算出機構に対する照会によってなされる「事前認定」の手続きと、被害者側が相手方の自賠責保険に対して直接請求する「被害者請求」の手続きがあります。

事前認定の場合

「事前認定」は加害者側の任意保険会社が主体となって行う手続きであるため、後遺障害認定手続きに必要な書類は、基本的には加害者側の任意保険会社が収集します。

「事前認定」の手続きの流れについては、以下の図表のようになります。

①症状固定

後遺障害申請をするには、「症状固定」になっていなければなりません。

症状固定とは、簡単に言うと治療を継続しても症状が一進一退の状態で改善が見られない状態のことをいいます。

症状固定は、医学的概念なので、原則としてその時期は医師に判断してもらうことになります。

②主治医が後遺障害診断書を作成

治療を継続しても症状が一進一退の状態で改善が見られず、主治医に症状固定と判断された場合には、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼します。

③加害者側の任意保険会社が必要書類を損害保険料率算出機構に提出

加害者側の任意保険会社が「事前認定」のために必要となる書類を集めたうえ、同書類を損害保険料率算出機構に提出します。

④自賠責損害調査事務所にて調査後、任意保険会社に結果を通知

後遺障害等級は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所によって審査が行われ、等級が決定されます。

損害保険料率算出機構の会員は、損害保険会社で構成されているため、保険会社に有利な判断をするのではないかと疑念をもたれる方もいるかと思いますが、損害保険料率算出機構は、制度的には損害保険会社から独立した中立的な団体です。

そのため、自賠責損害調査事務所が恣意的に相手方保険会社にとって有利に判断することはありません。

自賠責損害調査事務所において後遺障害等級の該当性について調査した後、相手方の任意保険会社に対して、結果を通知します。

⑤加害者側の任意保険会社から被害者へ事前認定の結果を通知

後遺障害等級該当性について事前認定を受けた加害者側の任意保険会社は、被害者に対して事前認定の結果を通知します。

被害者請求の場合

「被害者請求」は、被害者が主体となって行う手続きであるため、後遺障害認定手続きに必要な書類は、被害者自身が収集する必要があります。

「被害者請求」の手続きの流れについては、以下の図表のようになります。

①症状固定、②主治医が後遺障害診断書を作成

①症状固定、②主治医が後遺障害診断書を作成することについては、事前認定の場合と同じです。

③被害者が必要書類を相手方の自賠責保険に提出

被害者の方は、主治医から後遺障害診断書を作成してもらった後、必要書類を相手方の自賠責保険に提出することになります。

④相手方の自賠責保険が損害保険料率算出機構に対し調査を依頼

被害者側から必要書類を受領した相手方の自賠責保険は、損害保険料率算出機構に対し後遺障害等級の調査を依頼します。

⑤損害保険料率算出機構から相手方の自賠責保険に対し調査結果を通知

自賠責損害調査事務所によって審査が行われ、等級が決定された後、損害保険料率算出機構から相手方の自賠責保険に対し調査結果が通知されます。

⑥相手方の自賠責保険から被害者へ後遺障害等級の結果を通知

損害保険料率算出機構から相手方の自賠責保険に対し調査結果が通知された後、相手方の自賠責保険から被害者へ後遺障害等級の結果が通知されます。

⑦自賠責保険から賠償金の振込(認定された場合)

後遺障害等級が認定された場合、被害者の方が指定した口座に対して、自賠責基準による賠償金が振り込まれることになります。

認定の結果に納得がいかない場合、自賠責に対して異議申立手続を行うことや、訴訟提起をして裁判所に判断してもらうことも可能です。

むちうちで後遺障害12級13号に認定されるには

12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する場合に認定されます。

12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する場合に認定されます。

具体的には、レントゲンやCT、MRIの画像所見などによって、神経症状の存在を医学的に証明できる場合に認定されます。

むちうちは、診断書上、頚椎捻挫、頚部捻挫、外傷性頚部症候群などの傷病名で記載されますが、むちうちの場合も、その症状を医学的に証明しなければ12級13号に認定されることは有りません。

むちうちを医学的に証明するためには、①画像所見、②神経学的検査の結果が重要です。

画像所見について

画像所見についてむちうちにおいては、首の椎間板等に異常が有り神経を圧迫していることを画像で明らかにする必要があります。

神経の圧迫の状況を捉えるにはMRIの撮影が必須です。

したがって、頸部に強い衝撃を受けた場合には、事故後、早い段階でMRIを撮影された方がいいでしょう。

神経学的検査の結果

神経学的検査の結果主な神経学的検査はとしては、以下のような検査があります。

- スパーリングテスト

- ジャクソンテスト

- 腱反射テスト

- 徒手筋力検査

- 知覚検査

椎間板等の異常により圧迫されている神経が支配している領域(体の部位)において、神経学的検査に異常な結果が出た場合には、12級13号に認定される可能性がでてきます。

椎間板等の異常により圧迫されている神経が支配している領域(体の部位)において、神経学的検査に異常な結果が出た場合には、12級13号に認定される可能性がでてきます。

したがって、むちうちにより12級13号の認定を受けるには、MRIの撮影が必須であり、MRIで圧迫されている神経が確認できて、その神経が支配している領域において神経学的検査の異常が見られることが必要になります。

こうした条件が必要となるため、むちうちで12級13号を獲得することは容易なことでは有りません。

12級13号と14級9号の違い

14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合に認定されます。

12級13号と同様に神経症状が残った場合に認定される等級ですが、14級9号の場合には「頑固な」という文言がありません。

具体的には、12級13号の場合には、神経症状について、交通事故が原因で残存したことを医学的に「証明」しなければなりませんが、14級9号では医学的に「説明」できれば認定されることになります。

前述のとおり、12級13号の場合には、レントゲン、CT、MRI等の画像に異常所見があることが必須ですが、14級9号の場合に必須の条件ではありません。

14級9号は、事故規模・態様、治療の内容・頻度、症状の一貫性・連続性、神経学的検査の結果、画像に異常所見があるか等の諸事情を総合考慮して判断されます。

したがって、14級9合の場合、画像所見があれば、より有利な判断要素となりますが、必須のものではないのです。

後遺障害12級の4つのポイント

①交通事故の初期の段階から適切な検査を受けましょう

交通事故の初期の段階から、レントゲン写真やMRI画像などの検査を受けることが重要になります。

交通事故から数ヶ月以上経過した段階で、レントゲン写真やMRI画像で異常が見つかったとしても、交通事故とは別の原因で生じたものだという疑いが生じます。

また、医学的な治療という観点から必要な検査と、後遺障害の認定を得るために必要な検査とは異なる場合があります。

つまり、医師は、ケガの治療に主眼をおいて必要な検査をしますが、後遺障害の立証という観点からすると、そうした検査だけでは不十分な場合があるのです。

従って、必要な検査について不安がある場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

②過不足のない後遺障害診断書を書いてもらう

後遺障害の審査は、後遺障害診断書の内容にそって審査されます。

つまり、後遺障害診断書に記載のないことは基本的に審査されません。

したがって、自分の症状が漏れることなくきちんと記載されているかを十分に確認する必要があります。

記載漏れが多い項目の例としては、可動域検査の結果や外貌醜状(顔の傷)の記載が漏れていることが多いように思います。

後遺障害診断書に、可動域検査の結果や外貌醜状のことが記載されていない場合には、それらの後遺障害の審査すらされないため十分注意しなければなりません。

③症状から想定される等級内容を踏まえて証拠を準備する

症状固定時に残ってしまった症状に応じて、的確な証拠を集める必要があります。

例えば、12級13号の場合には、画像の異常所見が必須となるので、画像を提出することはもちろんのこと、必要に応じて画像に関する報告書や医師の意見書、画像鑑定報告書などの提出も検討することになります。

また、歯の欠損の後遺障害申請をするにあたっては、通常の後遺障害診断書と併せて歯牙欠損のための後遺障害診断書を準備する必要があります。

このように、想定される後遺障害の内容を踏まえて、必要となる検査や資料を提出することが大切です。

④交通事故に詳しい弁護士に相談・依頼を検討しましょう

適切な後遺障害認定が期待できる

弁護士が後遺障害申請をする場合には、後遺障害申請にあたって必須の書類だけでなく、認定に有利となる証拠も添付して申請します。

例えば、医療照会の結果や医師の意見書、画像鑑定書なども提出することがあります。

12級の認定を受けるには、症状の存在を医学的証明しなければならないので、こうした医学的な資料が重要なのです。

そのため、交通事故に詳しい弁護士に被害者請求を依頼することで、適切な後遺障害認定が期待できるのです。

賠償額の増額が期待できる

仮に後遺障害が認定されたとしても、相手側の保険会社は、自賠責基準に少し上乗せした程度の慰謝料額を提示してくることが多いです。

弁護士が入ることによって、弁護士基準に近い慰謝料額を請求することができ、賠償額の増額が期待できます。

弁護士費用特約の活用

弁護士費用特約とは、交通事故に遭った場合に相手方との交渉や裁判等を弁護士に依頼する際の費用を保険会社が被害者の方に代わって支払うという保険です。

つまり、被害者の方は、自己負担なく交通事故に対する対応を弁護士に依頼することができるということです(なお、保険金額には 300万円の上限金が定められていることがほとんどです。)。

弁護士費用特約は、自動車保険を契約している契約者(被保険者)のみだけではなく、家族や同乗者も使用することができます。

後遺障害12級のよくあるQ&A

後遺障害12級で障害者手帳はもらえる?

結論から言うと、後遺障害12級で障害者手帳を取得することは難しいです。

障害者手帳には「身体障害者手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「療育手帳」の3種類の手帳がありますが、ここでは「身体障害者手帳」を取得できるかが問題となります。

「身体障害者手帳」を取得するためには、身体障害の等級が6級以上、または7級の障害が2つ以上あり、それらが一定以上で永続することが条件となっています。

参考

身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)

身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について

例えば、肩の可動域制限について、後遺障害12級と身体障害者障害程度等級表5級を比較した場合、以下のようになります。

| 後遺障害12級 | 身体障害者障害程度等級表5級 |

|---|---|

| 「1関節の機能に障害を残すもの」とは、負傷した側の関節の可動域(動く範囲)が、健側(ケガをしていない側)の関節に比べて、4分の3以下に制限されている場合 | 関節可動域60度以下のもの |

その他の要件についても、後遺障害12級の認定要件よりも、身体障害者障害程度等級表の方が要件が厳しいため、後遺障害12級で「身体障害者手帳」を取得するのは難しいといえるでしょう。

後遺障害12級の認定は難しい?

後遺障害12級の認定はかなり低い確率であることが推測できます。

後遺障害12級の認定はかなり低い確率であることが推測できます。自動車損害保険料率算出機構が発表している2021年度版「自動車保険の概況」によると、2020年度の自賠責保険の請求事案の件数は、104万1737件となっており、自賠責保険が賠償金を支払った件数は、89万8407件となっております。その中で、何らかの後遺障害等級に認定された件数は4万9267件です。さらに、12級のみの認定件数は8036件と発表されています。したがって、後遺障害の全体の認定率は約5.5%となり、12級の認定率は約0.9%ということになります。また、後遺障害等級全体の認定件数のうち、後遺障害14級の認定が全体の58.04%であるのに対して、後遺障害12級の認定は全体の16.31%になります。

後遺障害12級が認められる確率について、統計はありませんが、後遺障害14級の認定が全体の58.04%であるのに対して、後遺障害12級の認定は全体の16.31%であることから、かなり低い確率であることが推測できます。

したがって、後遺障害12級が認定されるためには、後遺障害の申請時に提出する書類や資料の選別が特に重要になってきます。

後遺障害12級の申請について少しでも不安がある場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをオススメします。

まとめ

- 後遺障害12級とは、自動車損害賠償保障法施行令の別表第2に記載されている「第十二級」の「一」から「十四」までの症状のうち、いずれかに該当する場合に認定される等級である。

- 後遺障害等級に認定された場合には、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができるため、賠償額が大きく増額されることになる。

- 後遺障害の等級認定を受けるための手続きには、加害者側の任意保険会社から損害保険料率算出機構に対する照会によってなされる「事前認定」の手続きと、被害者側が相手方の自賠責保険に対して直接請求する「被害者請求」の手続きがある。

- むちうちにより12級13号の認定を受けるには、MRIの撮影が必須であり、MRIで圧迫されている神経が確認できて、その神経が支配している領域において神経学的検査の異常が見られることが必要になる。

- 12級13号の場合には、レントゲン、CT、MRI等の画像に異常所見があることが必須だが、14級9号の場合には必須の条件ではない。

当法律事務所の人身障害部は、交通事故に精通した弁護士のみで構成されており、後遺障害に悩む被害者を強力にサポートしています。

弁護士費用特約にご加入されている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。

LINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、後遺障害診断書でお困りの方は、お気軽にご相談ください。