交通事故で膝蓋骨骨折。後遺障害や慰謝料の相場は?

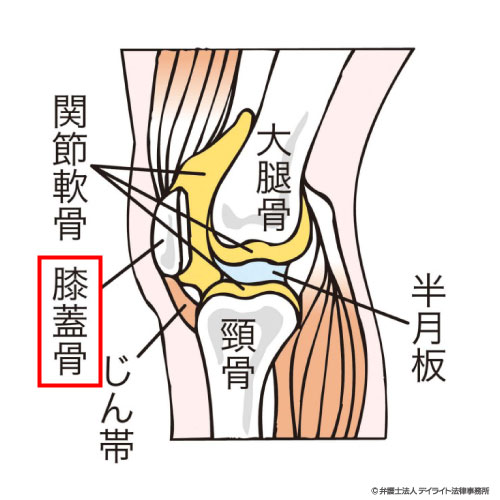

膝蓋骨骨折(しつがいこつこっせつ)とは、膝関節にある膝のお皿の骨折です。

膝蓋骨を骨折した場合、膝関節の機能障害、神経症状の後遺障害、偽関節の後遺障害、動揺関節の後遺障害に認定される可能性があります。

膝蓋骨骨折とは

膝蓋骨とは膝の皿のことです。

手で膝の部分を触れば、固い部分があるのがわかります。

この部分が膝蓋骨になります。

ちなみに、「蓋骨」の「蓋」(がい)という字は「ふた」という意味です。

膝を動かすと膝蓋骨は上下に動きます。

膝蓋骨が上下に動くのは、膝を伸ばす太ももの筋肉が大腿骨に擦られ、腱が切れるのを防ぐ役割をしているからです。

したがって、膝蓋骨を骨折すると、膝の曲げ伸ばしで痛みを伴うことが多くあります。

交通事故により膝蓋骨を骨折すると、膝関節に痛み、腫れが生じたり、膝を自分で動かせなくなります。

骨折をしているので、治療としては、ギプスによる固定や手術による固定が行われています。

膝蓋骨骨折の発生原因

交通事故においては、以下のような場合に膝蓋骨を骨折することがあります。

- 自動車が衝突した際、衝撃でダッシュボードに膝を打ちつけた場合

- 自動車のバンパーなどの車体が膝にぶつかった場合

- 身体を飛ばされて着地するとき膝を強打した場合

膝蓋骨骨折の症状

当然ですが、骨折した膝の部分に強い痛みを訴えます。

また、立ち上がったり、自分で膝を曲げたりすることができなくなります。

さらに、時間が経つと膝関節に血液が溜まり、膝が腫れてくることもあります。

膝蓋骨骨折の後遺障害

機能障害による後遺障害

骨折により、膝関節の可動域が制限される可能性があります。

膝関節の可動域が制限された場合の後遺障害等級は以下のとおりです。

8級7号

「一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」といえる場合には、8級7号に該当します。

下肢の3大関節とは?

下肢の3大関節とは?「用を廃した」とは、簡単に言えば、全く足関節が動かない状態、あるいは、動いたとしても、ケガをしていない方の足と比べて10%以下しか動かないような場合です。

10級11号

「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」と言える場合には、10級11号に認定されます。

「一関節の機能に著しい障害を残すもの」といえるのは、健側(怪我をしていない側の膝関節)と比べて可動域(動く範囲)が1/2以下に制限される場合です。

12級7号

「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」といえる場合には、12級7号に認定されます。

「一関節の機能に障害を残すもの」とは、健側(怪我をしていない側の膝関節)と比べて可動域(動く範囲)が3/4以下に制限されている場合です。

また、膝蓋骨に痛みが残存したときは、神経系統の障害が残存したとして、12級13号または14級9号に該当する可能性があります。

神経症状による後遺障害

膝蓋骨骨折した場合、膝に痛みなどの神経症状が残る可能性があります。

膝蓋骨骨折により神経症状が残った場合の後遺障害は以下のとおりです。

12級13号

「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する場合には、12級13号に認定されます。

「局部に頑固な神経症状を残すもの」といえるためには、痛み等の神経症状の存在が医学的に証明できることが必要です。

膝蓋骨骨折に対する治療を重ねたものの、骨折部分が綺麗に癒合(くっつくこと)せず、異常な形で癒合したような場合には、12級13号に認定される可能性があります。

14級9号

「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合には、14級9号に認定されます。

「局部に神経症状を残すもの」とはいえるためには、痛み等の神経症状について、医学的に説明できることが必要です。

14級9号の認定

14級9号の認定14級9号の認定にあたっては、諸事情が勘案されます。

例えば、事故の規模・態様、治療の経過、症状の一貫性・連続性、画像所見の有無、神経学的検査の結果などを踏まえて、総合的に判断されます。

膝蓋骨を骨折したものの、幸い骨は綺麗にくっついたというケースでは、14級9号に該当するかどうかが問題となります。

偽関節の後遺障害

膝蓋骨を骨折した場合、隣接している骨である脛骨と腓骨の骨幹部も骨折することもあります。

この場合に、脛骨と腓骨の骨幹部の骨折がうまく骨癒合しないまま、関節のようになってしまうことがあります。

こうした場合には、偽関節の後遺障害に認定される可能性があります。

7級10号

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」に該当する場合には、7級10号に認定されます。

具体的には、常に硬性補装具を必要として以下の場合に認定されます。

- 大腿骨の骨幹部及び骨幹端部に癒合不全を残すもの

- 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部及び骨幹端部に癒合不全を残すもの

- 脛骨の骨幹部及び骨幹端部に癒合不全を残すもの

8級9号

「偽関節を残すもの」に該当する場合には、8級9号に認定されます。

「偽関節を残すもの」は、下記のいずれかに該当する場合に認定されます。

- 大腿骨の骨幹部及び骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

- 脛骨及び腓骨の骨幹部及び骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

- 脛骨の骨幹部及び骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

動揺関節

膝蓋骨を骨折した場合には、隣接している膝の靭帯も損傷していることがあります。

靭帯を損傷することで、膝関節の安定性を失う症状を動揺関節といいます。

動揺関節の後遺障害は、後遺障害等級表には明記されていませんが、機能障害の等級を準用して後遺障害認定されており、以下のように考えられています。

- 常に硬性補装具を必要とする場合:8級7号準用

- 時々硬性補装具を必要とする場合:10級11号準用

- 強度の労務の際に硬性補装具を必要とする場合:12級7号準用

膝蓋骨骨折による慰謝料

入通院慰謝料

膝蓋骨骨折により入通院した場合には、入通院慰謝料を請求することができます。

裁判基準(裁判をした場合の賠償水準)において、入通院慰謝料は、入院と通院の期間によって算出されます。

後遺障害慰謝料

膝蓋骨骨折により、後遺障害に認定された場合には、認定された等級に応じて、後遺障害慰謝料を請求することができます。

慰謝料の基準には、自賠責保険基準、任意保険会社基準、裁判基準の3つがあります。

自賠責保険基準は、自賠責保険に請求した場合に支払われる基準で賠償の基準としては最も低い基準です。

任意保険会社の基準は、各保険会社が独自に持っている基準です。

裁判基準は、裁判をした場合の賠償水準でもっとも高い水準です。

以下では、自賠責保険基準と裁判基準の慰謝料の金額を表にまとめています。

| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 裁判基準 |

|---|---|---|

| 7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |

| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |

| 10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |

| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

※()内は、2020年3月31日以前の事故の金額です。

交通事故による膝蓋骨骨折の注意点

膝蓋骨骨折で気をつけるべき注意点は、以下のようなものが挙げられます。

後遺障害の認定をきちんと受ける

膝蓋骨骨折のけがは、治療を一定期間行っても症状が完治せず、上記で説明したような後遺症が残ることもあります。

後遺症を保険会社に補償してもらうためには、後遺障害の認定をきちんと受けなければなりません。

後遺障害申請をして後遺障害認定を得ていなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益を支払ってもらうことは困難です。

後遺障害の申請にあたっては、医師に作成してもらう後遺障害診断書が重要となります。

後遺障害の審査では、後遺障害診断書に記載のないことは審査されません。

したがって、仮に、機能障害が生じていたとしても、後遺障害診断書に可動域の検査結果が記載されていなければ、そもそも審査すらされないので、後遺障害診断書の内容は十分に確認して申請しましょう。

休業損害を漏れなく請求する

膝蓋骨の骨折は下半身の骨折で、負傷の程度によっては思うように歩けないということもあります。

事務仕事であれば、なんとか就労することも可能かもしれませんが、運送業や建築業といった体を使う仕事を行うことは困難なことが多いはずです。

有給休暇を使用することで、給料を会社から受け取ることは可能ですが、その分有給休暇は減ってしまいます。

有給休暇を取得した場合でも、その日数分の休業損害を請求することは可能なので、有給休暇を使用した場合には、忘れずに会社から休業損害証明書を作成してもらい、保険会社に漏れなく請求しましょう。